医学教育におけるICT活用の最前線:SINET6を活用したデータ連携と教育支援システムの展開

福井大学医学部附属教育支援センターでは、SINET6の高速ネットワークを活用し、先進的な医学教育支援システムを展開しています。特に、画像診断教育システム「F.MILS」や臨床実習支援システム「F.CESS」、看護学科向けの「F.CESS nurse」など、独自開発したシステムを通じて、効果的な医学教育の実現に取り組んでいます。本インタビューでは、これらのシステムの開発背景や実装状況、今後の展望について詳しくお話を伺いました。(インタビュー実施:2024年9月13日)

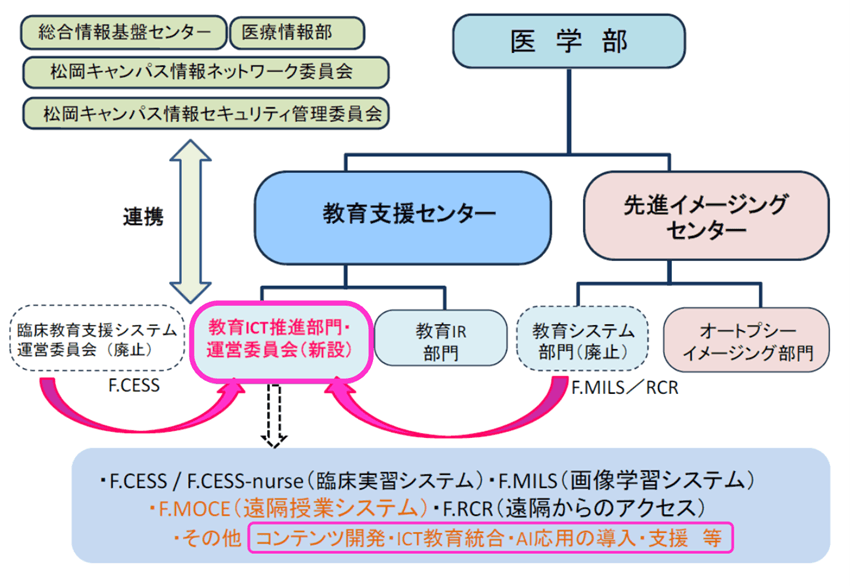

福井大学医学部附属教育支援センターの組織構成と目的についてお聞かせください。

福井大学医学部附属教育支援センターは医学部の直下に位置し、教育ICT推進部門を含む組織として構成されています。主な目的は、医学部における教育全般の点検・評価・改善、新たな教育方法の開発導入、学内外の情報を収集・分析して教育改善の企画立案を支援する教育IRの実施、そして教育に関するICTなどが挙げられます。

2024年度、本教育支援センター内に先進イメージングセンター内の教育システム部門と臨床実習系の教育支援を担う「臨床教育支援システム運営委員会」とを統合し新たに教育ICT推進部門として発足しました。

これによって医学画像学習システム「F.MILS」や遠隔医学画像教室「F.RCR」、臨床教育支援システム「F.CESS/F.CESS nurse」といったコンテンツ開発やICT教育、AIの導入・支援等を統合的に推進できる体制となりました。

育ICTの取り組みを具体的に教えてください。

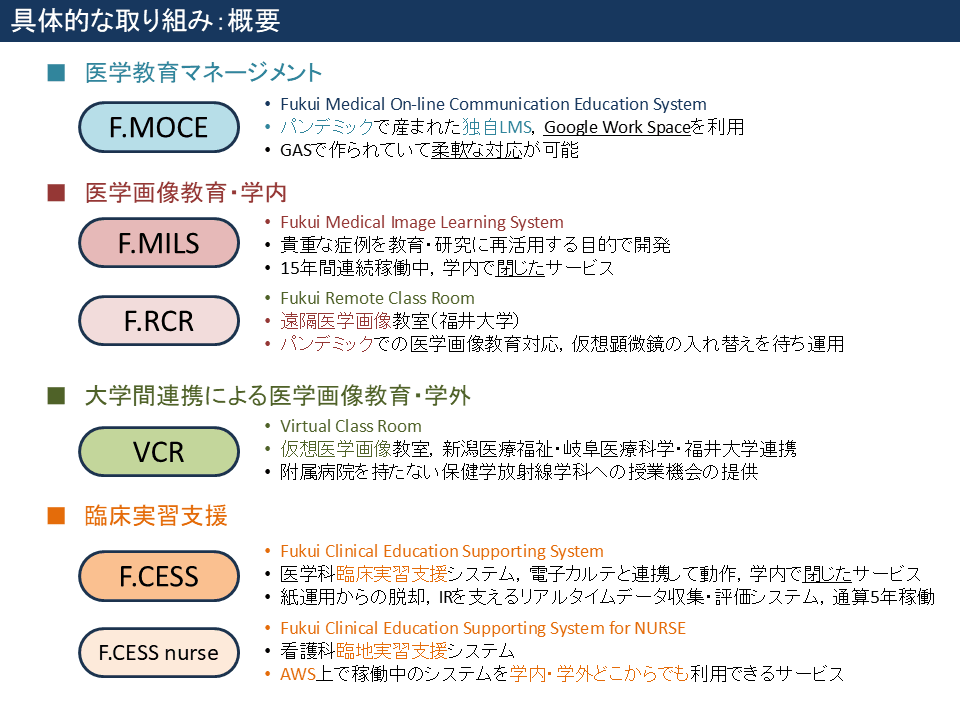

本学の教育ICTに係る取り組みについてご紹介します。医学教育マネジメントとしては「F.MOCE(Fukui Medical Online Communication Education System)」という独自のLMSを開発しています。教員用アプリと学生用アプリがWEBで参照できることで、学生掲示板や出席管理、健康チェック、ダッシュボードに対応していて医学部カリキュラムを支えています。これはGoogle Work Spaceを利用しており、シンプルでわかりやすいことをコンセプトにGAS(Google Apps Script)で作られているため、柔軟な対応が可能になっています。

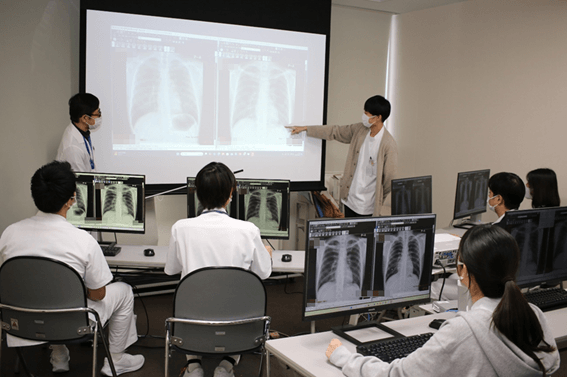

そして、学内向けの医学画像教育としては「F.MILS」と「F.RCR」があります。「F.MILS (Fukui Medical Image Larning System)」は貴重な症例を教育・研究に再活用する目的で開発され、15年以上、学内に限定したサービスとして運用されています。放射線画像、仮想顕微鏡画像、多視点解剖画像、ドキュメントを統合することで、教育的価値の高い医学画像症例をコンテンツ化して学生で活用・共有しています。「F.MILS」上で症例を検索し、カリキュラム項目と照らし合わせて分類し、エクスポートする機能があり、個人情報を取り除いたうえでJPEG化して、キャンパスLAN上のWEBサーバに出力することができます。

「F.RCR(Fukui Remote Class Room)」は、コロナ禍のパンデミックにおいて学内に限定したサービスだった「F.MILS」の画像教育リソースを学外からも利用できるようにした遠隔医学画像教室サービスとなっています。

また、大学間連携における医学画像教育としては「VCR(Virtual Class Room)」という仮想医学画像教室があります。附属病院をもたない医療系大学への授業機会を提供しており、現在は新潟医療福祉大学、岐阜医療科学大学、福井大学で連携をしています。これまで、個人情報保護の観点から画像を学外に持ち出せないという課題がありました。我々は放射線科と協議して個人情報に関する規制も遵守したうえで、システムを構築することができました。これによって、従来は教科書に載っているような単体の画像だけでなく、連続した断層画像を高速で、かつ立体的に見ることが可能になり、解剖学の学生の認知度の向上にも繋がりました。このようなシステムを他大学と連携することで放射線技師の育成にも繋がると考えています。

最後に、臨床実習支援のために構築した「F.CESS /F.CESS nurse」があります。「F.CESS (Fukui Clinical Education Supporting System)」は、電子カルテと連携して動作することでカルテコミュニケーションやレポート提出ができ、教員もリアルタイムにチャット形式で変更や修正のアドバイスや質問回答ができるようになっています。学生個人単位でポートフォリオも用意することで、全体を俯瞰しながら去年との変更・改善点も踏まえてPDCAサイクルを回すことができる仕組みになっています。これは従来の紙によるカルテの運用から脱却し、教育IRを支えるリアルタイムデータ収集・評価システムです。2014年に開発を開始して、17年に試験運用、18年から実際に運用しており、福井大学で特許も取得しています。

「F.CESS nurse」は、これを看護学科に向けて福井にありますIT企業と開発した臨地実習支援システムです。従来、学生が臨地実習において時間をかけて手書きしていた関連図の作成や指導にも対応しています。SINETの商用クラウド接続サービスを利用することで、AWS上で稼働中のシステムに学内・学外どこからでも利用できるようになっています。こちらは福井大学だけでなく、他大学にも導入が進んできています。

遠隔学習や大学間連携のネットワーク環境について教えてください。

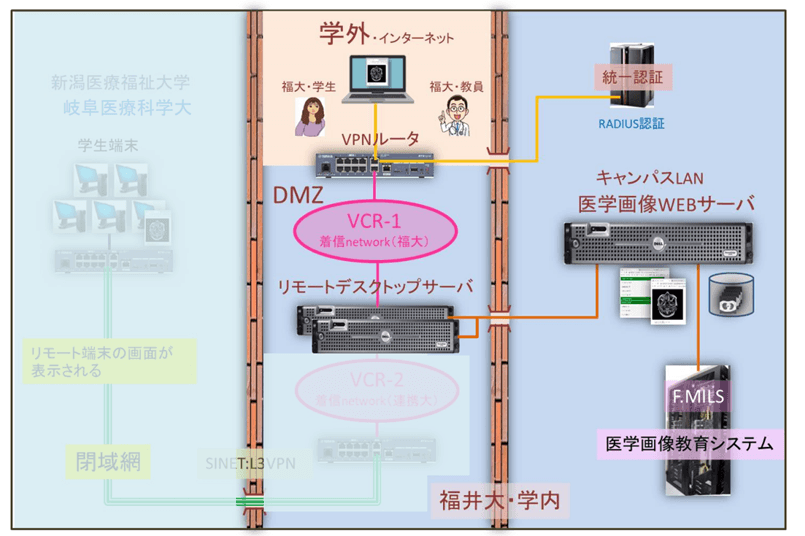

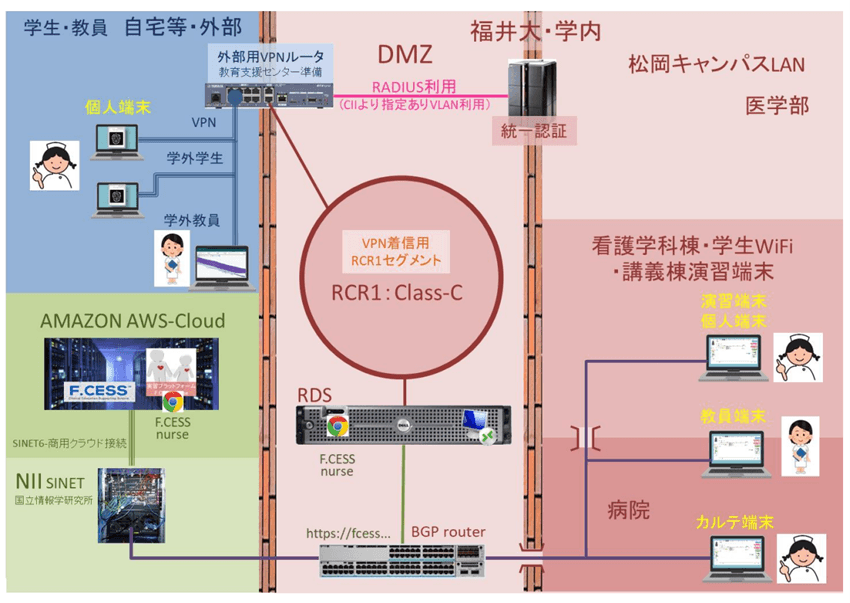

まず遠隔医学画像システム「F.RCR」では、教員や学生による学外からのアクセスにおいては、専用の VPN ルータを用い、福井大学統一認証システムを用いたRADIUS サーバで本人確認を行った上で「F.RCR」の着信セグメントに入ります。リモートデスクトップサーバがこの着信セグメントとDMZに入っていて、DMZからファイアウォールを通って学内キャンパスLANに入って「F.MILS」やWEBサーバにアクセスする仕組みになっています。

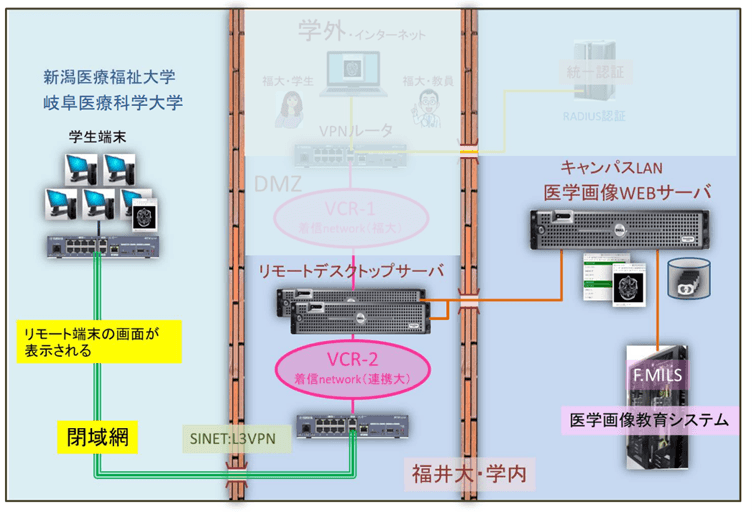

続いて大学間連携の医学画像教育のネットワーク「VCR」についてです。新潟医療福祉大学と岐阜医療科学大学の学生の端末がSINET6のL3VPN(新潟や岐阜のSINETルータと福井のSINETルータの間に設定されたL3VPN)を経由して、DMZ上の着信セグメントからリモートデスクトップサーバに繋がります。こちらは個別にユーザ認証をするわけではなく、他大学の演習室を一つのセグメントとしています。そして、先ほどと同様にファイアウォールを経由してキャンパスLAN上にある共用画像・WEBサーバにアクセスすることができます。

最後に臨地実習支援システム「F.CESS nurse」のネットワークについて説明します。学外からは、「F.RCR」と同様にVPNルータを経由してRADIUSで統一認証を受けてから着信セグメントに入ります。そしてリモートデスクトップからAWS接続用ルータを経由してSINET6のクラウド接続サービス(福井のSINETルータとAWSの最寄りのSINETルータの間にL2VPNを設定し福井大学とAWSを直結)を通じてAWSのサーバにアクセスする形になっています。また、キャンパスLANの演習や教員、カルテ端末からもファイアウォールを通じてAWS接続用ルータを経由してアクセスができるようにしています。これにより、“どこからでも”使えるという構成になっています。

今後の展望についてもお伺いします。

医学教育では、学生が指導教員の後ろで見学するだけでなく、自身も実際に診療に参加する診療参加型臨床実習に転換しています。しかし臨床医はみな忙しい中、各診療科で一度に対応する医学部生が数十人も在籍しており診療参加型臨床実習は困難を伴います。本学は、DX化によって臨床医の負担増を最小限に抑えるようなLMSの開発に取り組んできました。

また、AIを活用した医師の働き方改革についても取り組んでいます。例えばAIによる音声認識と要約ツールです。従来は医師が診察後に思い出しながらカルテを書いていましたが、AIカメラが話者を認識して自動で書き起こしをして要約、API経由で秘匿性も確保した上で電子カルテに貼り付けることができます。

他にも問診を鍛えるためにチャットボットを使ったAI模擬患者や、多視点解剖システムの可動性の強化、名医が遺したレントゲン読影ノウハウを画像情報と言語情報に抽出することでLLMにファインチューニング学習をさせて教育に活用するような取り組みも進めています。

他にも、本学の電子カルテシステムはクラウドを使って運用をしています。将来的にはマルチクラウドシステムに対応すべくSINETのL2VPNサービスの利用も検討したいと考えています。

最後に、ICT化への意気込みとして、本学前医学部長がICTはヒューマンネットであり、人との繋がりだと話していました。ICTはツールであり、その中に人間性がみえるかどうかで完成度を判断したいと考えています。教育ICTを通じて、学生が患者に愛されるような医師や看護師になってくれるような教育を提供したいと思います。