豪雪中山間地におけるIoT連動型遠隔医療のための情報通信

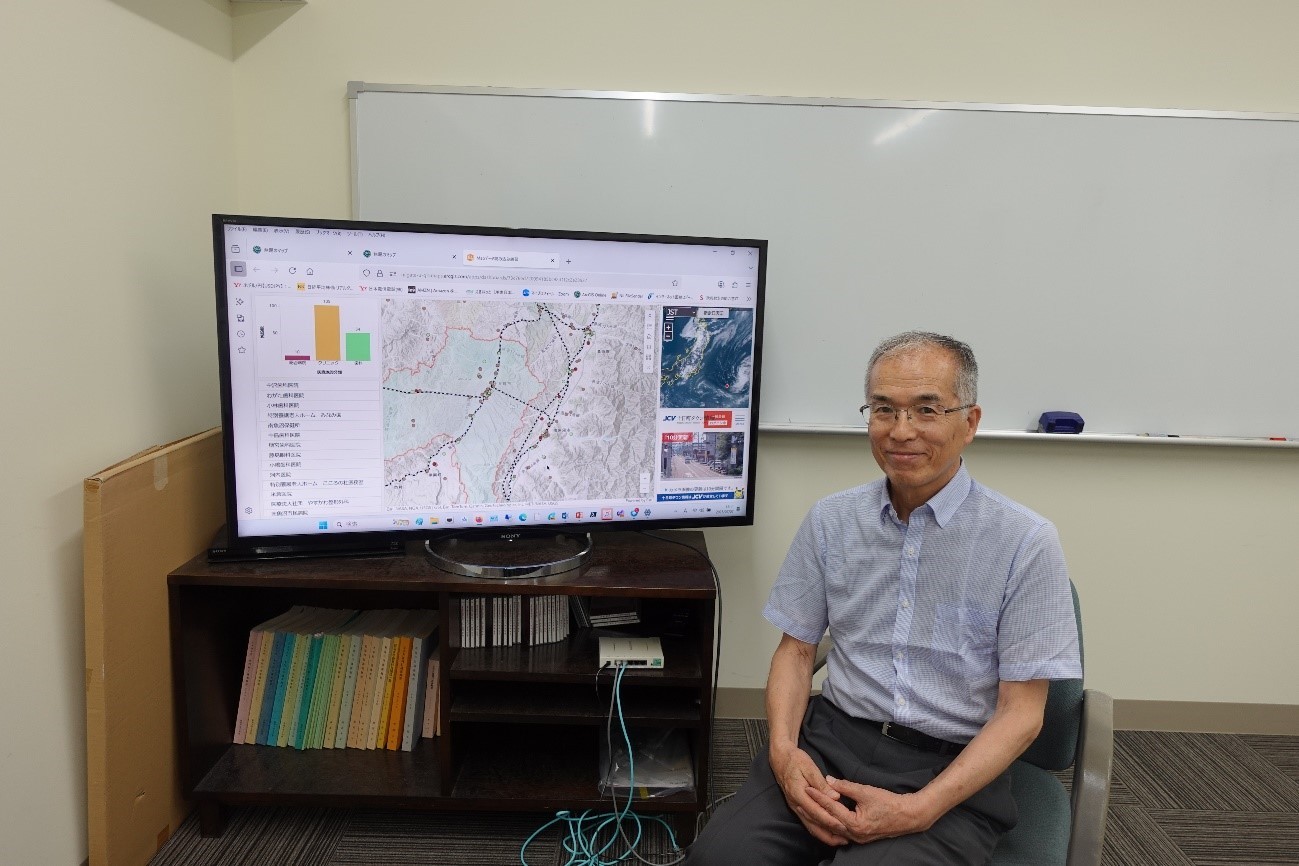

新潟大学(以下、新潟大)は、新潟県十日町市地域の豪雪中山間地において新しい健康づくりを目的とした遠隔医療基盤研究について実証実験を行いました※1。その実証実験の概要とモバイルSINETが果たした役割について新潟大工学部 牧野 秀夫名誉教授にお話を伺いました。(インタビュー実施:2025年7月7日)

※1 本研究の一部は、JST-RISTEX(菖蒲川由郷:高速データ通信とAI技術による豪雪中山間地における新しい健康づくりのためのシナリオ創出)の支援によるものです。

新潟県十日町市での実証実験について教えてください。

牧野氏:本実証実験は、新潟県十日町市における高齢化と人口減少による訪問看護と病院へのアクセスといった医療課題を解決することを目的として行いました。例えば住民の高齢化に伴って自宅でのケアや看取りのニーズが高まり、医療・看護・介護での訪問サービスの整備が急務となっています。特に十日町地域は豪雪中山間地が多く、冬期になると雪に閉ざされることもあります。そのため遠隔医療の実現可能性について、モバイルSINETを用いた高速モバイル通信基盤の応用として下記の実験を行いました。

- 豪雪時に屋内外において5Gルータを使用した時の通信速度簡易計測

- 医療機器とPCやスマートフォンをBLE(Bluetooth Low Energy)接続するための事例紹介

- 医療情報提示の一例として、十日町地区の医療施設並びに関連情報をGISにて提示

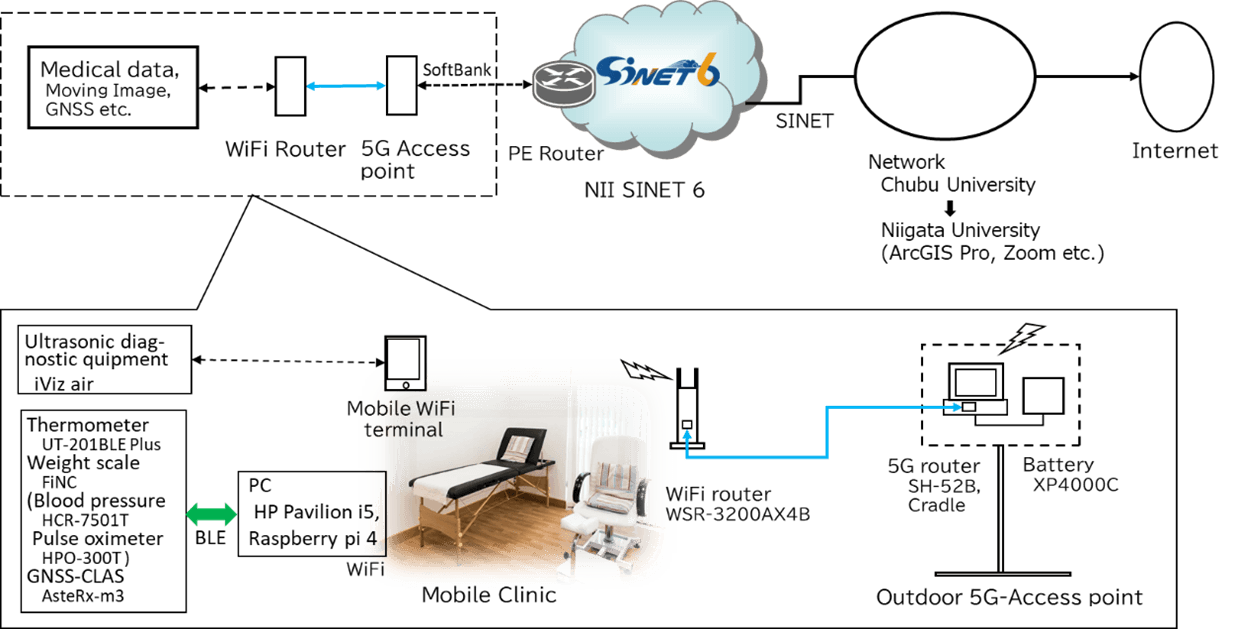

具体的には、新潟県立十日町病院に隣接して地域医療を担っている十日町市医療福祉総合センターにおいてWi-Fiルータ1台とバッテリを内蔵したモバイルルータ5G対応1台を設置して、仮のモバイル診療所として基礎実験を行いました。そしてモバイル診療時を想定し、患者さんがスマートフォンで撮影した画像や体温計等の計測データがBluetoothで、診療所に送信される様子を観察しました。また、豪雪時には、通常よりも訪問診療や看護の往復に時間を要してしまったり、訪問家屋の入り口が雪に埋もれてわからなくなったりする場合もあります。そこでモバイルSINETを活用して、訪問車両にGPS(GNSS-CLAS)を取り付けて訪問看護師の位置情報や、訪問患者宅までの経路や出入口の正確な把握にも取り組んできました。

実証実験にあたって苦労した点や現時点の成果を教えてください。

牧野氏:十日町地域は豪雪のため、降雪時にはモバイル診療所が雪に埋もれて十分な高速モバイル環境が得られない場合やデータがとれなくなってしまう場合があります。それに備えて、5Gモバイルルータは窓の外に取り付けるなど工夫をしました。結果、屋内では4Gの通信環境となっていましたが、本方式をとったことにより5G(※超高速の5G通信網がサービス開始前のため表示上)となることを確認できました。

また、実証実験に使用する医療機器について、計測したデータを1台のPCに集約してIoT化するために、BLE対応健康計測機器と情報収集端末との接続アプリが必要となりました。今回は、オムロンヘルスケア社製の体温計やパルスオキシメータ、血圧計といった機器と、同社が提供している無償アプリを利用しました(サーバ系は有償)。さらに、現地で計測された体温計(エー・アンド・デイ社製)からのデータ入力アプリや計測時の画像や位置を閲覧できるGISアプリも独自に開発しました。導入にあたって、収集した体温等の個人情報に係るデータはBLE転送のプロトコルで受信しますが、病院への転送では一般のインターネット回線ではなく、クローズドの回線である必要があり、この点でもSINETの専用接続回線が役に立ちました。

また、新しい通信機能を持つ計測機器を使用するため、医療従事者が使用方法を覚えたり、情報通信に手間がかかるなどの負担も出てきます。同時に、データ集約においては各患者が必要に応じてスマートフォンを準備せざるを得ない状況も発生します。そこで、モバイル遠隔診療において、できる限り現場の負担を減らすために計測システムの改良や公開セミナー・シンポジウムなどを開催しました。このように、医療人材の不足および医療施設の集約化に伴いますます病院へのアクセスが悪くなる中山間地域においては、ハードウェアやシステムの改良だけでなく、ソフト面での施策を充実させることが、地域をつなぐ医療介護人材の育成に不可欠だと考えています。

ネットワーク構成についても教えてください。

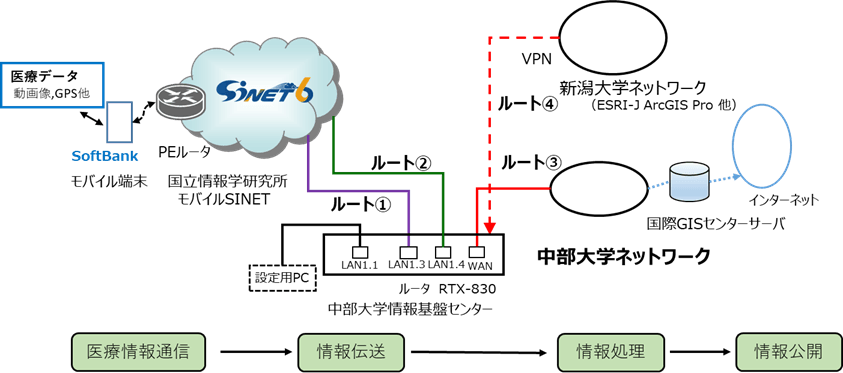

牧野氏:まず医療現場から訪問看護師等が発信する超音波エコー装置の動画像やIoT型医療機器からの情報を直接あるいはモバイル診療所経由でモバイルSINETにより送信しています。モバイル診療時は、屋外に設置した5Gモバイルルータから、屋外用イーサネットケーブルを室内Wi-Fi端末に接続しています。それらの信号は中部大学のルータ経由で新潟大学に送られ処理・閲覧される構成となっています。中部大学とは、救命救急の情報を地図上で表示するシステム(GIS)を共同研究していた経緯からルータを設置させていただくことになりました※2。

※2 中部大学:問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究IDEAS201811

牧野氏:次にネットワークの基本構成についてですが、今回はSIMカード搭載端末を5台稼働させています(スマートフォン5G対応3台およびモバイルルータ5G対応1台、4G対応1台)。具体的には、モバイル経由の信号は中部大学情報基盤センター内のルータに送られ、その後、新潟大学において処理されます。動画像送受信にはZoomを使用しており、医療データの収集処理はオムロンコネクトを利用しています。また結果閲覧等に使用するGISソフトウェアはArcGIS Pro(ESRIジャパン)となっています。

本実証実験において、モバイルSINETを活用することで、個別にキャリアと契約する必要がなく、高速かつ専用回路を利用できたため非常に使い勝手もよく役立ちました。当初予定していた高速5Gのモバイル実験は、キャリア側で当該地区の通信設備の設置が遅れた影響で、今回は十日町市内で実施することはできませんでしたが、今後大容量通信が可能となった際には、高精細動画を含めた情報を5Gでまとめて送信することで遅延なく活用できるのではないかと考えます。

今後の展望について教えてください。

牧野氏:今回の実証実験を通じて、モバイルユニットを活用した遠隔診療の基盤整備や、得られたデータを活用される医師、看護師、介護士の方々といった医療人育成支援を目指しました。またNIIとの協働によりモバイルネットワーク網を円滑に利用できたため、豪雪中山間地においても比較的容易にモバイル通信の魅力を発信できたと考えています。将来的な展望としては、ハンドヘルド型超音波エコー診断装置の高度化に対する対応が挙げられます。従来は熟練した医師が2次元エコー画像を見ながら診断を行っていますが、最新のMEMS技術導入とAI診断支援手法の発達により3D化されたオンライン画像により更に高度な診断支援ができるのではないでしょうか。「百聞は一見に如かず」の諺の通り、講習会におけるモバイル超音波エコー装置デモンストレーションの評価も高く、今後も高速モバイル通信を基盤とした遠隔診療を普及させることにより、装置の高機能化 ・軽量化を含めたスケーラブルな医療高度化が進むものと期待しています。

一方、新聞等でも報じられているとおり地方においては病院経営も困難な状況になってきています。そのため高齢化や過疎化の進む豪雪中山間地では、この面でも遠隔医療が有効なソリューションの一つになってくると思っています。同時に、遠隔医療の実施においては、自治体だけではなく、民間企業のお力も借りなければいけません。個別の地域単位で取り組もうとしても、費用が膨らんでいくことも想定されます。今回のように実証実験を伴う研究の場をより広く確保していくことが、自治体、医療機関、民間企業、大学にとって大きな視点から成果を得られると考えています。今後モバイルデータを活用しながら、地域課題を解決できる実践例をより多く提供し、社会的にも医療関係者全体のネットワークづくりができることを切望しております。