四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業におけるSINET6の役割

香川大学(以下、香川大)は、四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業「e-Knowledge」を基盤とした大学教育を共同実施しています。その大学連携の概要とSINET6が果たした役割について香川大学情報化推進統合拠点長 林 敏浩教授にお話を伺いました。(インタビュー実施:2025年7月16日)

e-Knowledgeを基盤とした大学間連携と香川大の役割について教えてください。

林氏:「四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施事業(知プラe事業)」は、四国の国立5大学(香川大学、徳島大学、鳴門教育大学、愛媛大学、高知大学)が相互に連携し、それぞれの大学が持っている教育資源を共有し、e-Learning基盤を有効に活用することで効果的な教育の実現を目指しています。その中で、香川大学を基幹校として「大学連携e-Learning教育支援センター四国」を設置するとともに、他の4大学にセンター分室を設置しました。具体的には、e-Learning基盤を活用して、共同実施科目を開講することや、フルe-Learningによる数百人レベルの多人数クラスなどを実施しています。 そして、香川大学情報化推進統合拠点の情報メディアセンターは学内情報基盤担当組織として、学内外・キャンパス間等を繋ぐネットワークの管理、維持、整備を通して、教育研究活動、事務処理、学外とのJGN(Japan Gigabit Network)接続による遠隔講義、地域医療情報サービスなどを行うネットワーク環境を提供しています。

現時点までの成果を教えてください。

林氏:前回取材時(2009年)からは規模が大きくアップグレードされました。例えば開講している科目数は約60科目と、5~6倍に増えました。また、履修登録も1万人以上と前回の1,000人弱から大きく増加しました。この背景には、オンデマンド型e-Learningによる科目提供に統一したことが影響していると考えています。やはりオンデマンド型であれば、学生にとって時間的制約がなく、いつでもどこでも受講できることがメリットに感じられているようです。実際にレポートの提出状況からも、学生が様々な時間帯に履修していることが伺えます。履修登録の多い科目では、1,000人以上の登録があります。全般的には、香川大の学生が多いものの、他大学からも満遍なく登録があり、履修をされています。

成績評価についても、以前は試験のみ対面で筆記という講義もありましたが、今はほとんどがオンラインでのレポート提出になっています。また、e-Learningだと双方向のやり取りが難しいのではと思われるかもしれませんが、個別にメールなどで積極的に質問を受けることも多く、オンデマンド型e-Learningの形態は今の学生にはあまり抵抗なく受け入れられているのかもしれません。

他大学との連携がより促進されるようになったということですね。

林氏:e-Learningを活用して大学間連携をするメリットの一つとして、唯一無二の特色がある魅力的な講義を、特定の大学内にとどまらせるのではなく、他の大学の学生にも受講可能とすることができる点が挙げられます。つまり、単一の大学では提供できないような多様な科目を大学間で連携することによって学生に提供することが可能となります。例えば愛媛大学の「昆虫と環境」や高知大学の「漫画の世界」といった香川大学では開講されないような専門性のある科目を興味ある学生が受講することができるようになりました。

e-Learningの規模拡大に伴い、香川大において組織体制も変化してきました。以前は少人数で運用していましたが、現在は多くの人員が関わるようになり、教員だけでなく他の部局の職員も含めて大学全体で効果的な体制づくりを行っています。これにより、教員と職員の距離も近くなり、縦割りにならないようなメリットもあると感じています。

地域との連携についてもお伺いします。

林氏:生涯学習として、社会人や高校生向けに提供している科目もあります。今後、高校生が科目を履修して単位を取得した場合、例えば香川大学入学後には単位認定するといった施策があってもよいかもしれません。

また、今期(2025年度)後期から四国経済連合会と授業科目を作成・開講を予定しています。企業側でコンテンツを作成して、大学に授業として提供し、学生評価を教員が行う想定です。こうした地域との連携により、四国4県の学生に地域企業の魅力を伝えることができるのではと考えています。

よりネットワークが重要になってくるということですね。

林氏:はい、e-Learningでの受講者数が増えるにつれて、安定したネットワークが求められてきます。特に期末評価において、学生のレポートは直前に提出される割合が多い傾向にあります。先の1,000人以上登録のある科目では、300~400人が締め切り直前にレポートを提出します。その際、回線が安定していないと提出を受け付けられなくなるなどトラブルにもなってしまいますが、SINET6の高速かつ安定なネットワーク環境が非常に役立っています。

ネットワーク構成についても教えてください。

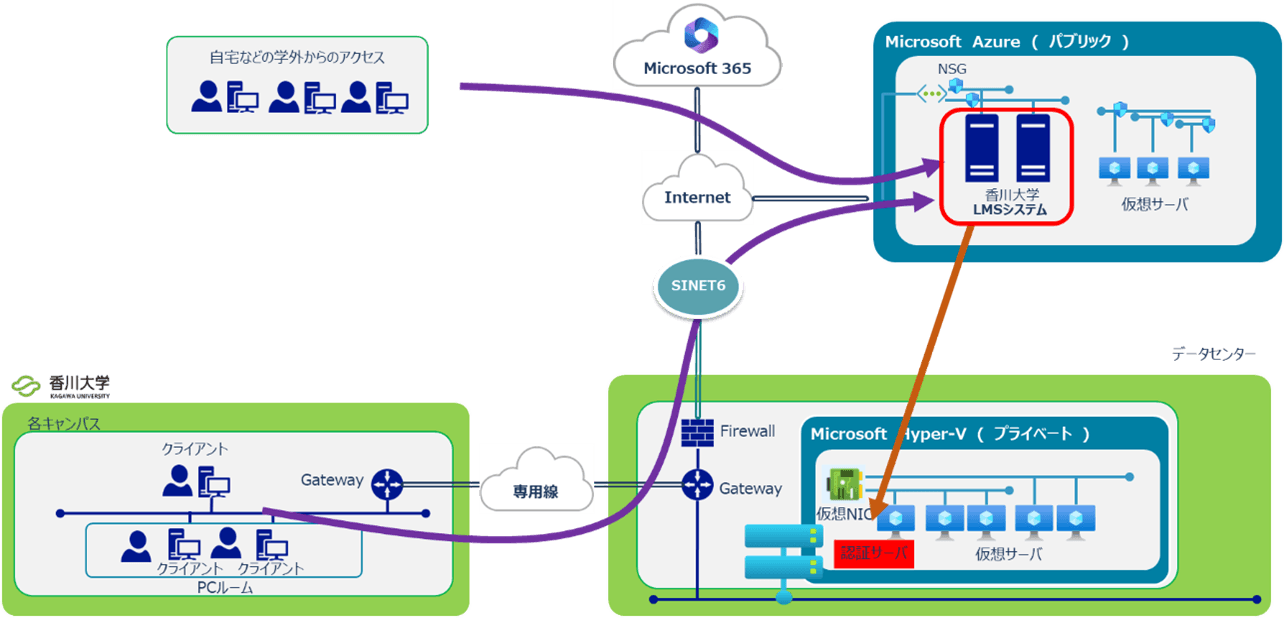

林氏:ネットワークの基本構成について、 香川大学LMS(Learning Management System:学習管理システム)はMicrosoft Azure上のパブリッククラウドに設置しています。学内からLMSにアクセスする際にはSINET6を経由してアクセスできます。認証をする際には学内のプライベートクラウドにある学内認証サーバで認証して、その際の通信経路はインターネット経由ではなく、あらかじめ用意した暗号化経路を使って安全に認証を実施しています。

e-Learningで開講する授業コンテンツは、講義を提供する大学がそれぞれの保有するLMS上に配置し 、学認のシボレス連携(シングルサインオン)により学生は自分の所属する大学のIDとパスワードでアクセスが可能となっています。今後、南海トラフ巨大地震をはじめとする災害発生時のBCP(事業継続計画)についても、コンテンツの相互共有や商用のデータセンタのような災害に強い場所への配置や費用負担をどう分担するのかも検討していく必要があると思っています。

今後の展望について教えてください。

林氏:コロナ禍を経て、教員や学生もLMSの利用に慣れてきたので、資料配布も従来の紙媒体から電子媒体への移行が進んでいます。e-Learningは、現在開講している60科目が安定して対応できる授業数となっています。今後はAIを活用するなど、教員の事務的負担を軽減することができれば、科目数や受講定員数を増やせる余地もあると思っています。他には、どうしてもe-Learningは理系の科目に偏りがちであるため、文系の科目も増やしていきたいと考えています。

また、先に説明したような愛媛大学の「昆虫と環境」や香川大学の「コンピュータと教育 その1」は、履修登録が1,000名を超えています。このような特色のある科目は単独の大学だけで網羅することが難しい部分がありますが、大学間で連携して共有することでより多くの方に学んでいただける機会になると思っています。

SINETは安定した回線を供給してくれているため、多くの学生が e-Learningで動画にアクセスしても問題なく視聴ができています。今後もネットワーク環境の重要性は増してきますので、より連携を深めていければと考えています。