防災のための適応型気象情報収集・遠隔観測システム開発におけるモバイルSINETの活用について

大阪工業大学(以下、大工大)は、奈良県吉野郡川上村との地域連携プロジェクトで、防災のための雨量観測ニーズに対応した気象観測システムの構築を推進しています。その地域連携プロジェクトの概要とモバイルSINETが果たした役割について大工大情報科学部 山内 雪路教授にお話を伺いました。(インタビュー実施:2024年7月4日)

奈良県吉野郡川上村との地域連携プロジェクトについて教えてください。

(https://go-kawakami.oit.ac.jp/akitsu/index.html)

山内氏:当大学と奈良県吉野郡川上村との連携協定は、2010年頃に締結をしました。村内には「御船の滝」という、冬季の冷え込みによっては氷瀑となる観光名所があります。観光客が氷瀑を観測できるタイミングで訪れられるよう、この滝の近くに気象センサを設置しようという話から実証実験を開始しました。また、吉野路エリアで有名な桜を川上村でも観光資源化するために、村内にネットワークカメラを設置しました。これにより、桜ライブキャストとしてリアルタイムで現地の様子を確認することが可能になりました。撮影した動画から、現在までの時刻を指定してタイムラプス動画の生成もできるようになっています。さらに気象センサを設置したことで、気象情報を収集できるようにもなりました。こうしてネットワークカメラと気象センサを村内の公共施設にセットで取り付けていく中で、防災対策にも活用できるのではないかという話に村役場の方となりました。そこから村の集落全てに設置を拡大しました。これらは「そらみつ」という、大和言葉で“空から見た”を意味する名前で展開をしました。

「防災対策」への応用について具体的に教えてください。

山内氏:川上村は、奈良県内では上北山村の大台ケ原に次ぐと言われるくらい年間を通して降雨量が多い地域になります。山間部にあることから、一度台風や豪雨が発生すると、がけ崩れ等で集落が孤立してしまうなどの問題がありました。こうした状況に対して、レーダーによる大局的な観測ではなく、集落ごとに雨量を把握することで、崩落を予測して孤立を防ぐことを目的として実証実験を開始しました。また、気象観測システムや防災対策の構築にあたっては、雨量計を村内に取り付けたほか、災害発生時に避難所となるセミナーハウスにフリーWi-Fiも設置しました。現在は年に2回ほど学生を同行のうえ掃除や電池交換等のメンテナンス作業をおこなっています。

実験におけるネットワーク環境や課題についてもお伺いします。

山内氏:集落ごとのきめ細かな降水量観測にあたっては、安定的な気象情報の観測と収集、それにかかるコストダウンが必要になってきます。本実験ではモバイルSINETを導入することで安価なネットワーク環境を構築しました。また回線状況に応じて、平常時はLTE回線の安定的なネットワークを利用し、気象データのみならずカメラ映像を併用した遠隔地の状況を監視しました。さらに、LTE回線が混雑または回線断となった場合に、通信が途絶した部分を独自に設置したプライベートネットワークに迂回させる機能の実証評価も行いました。

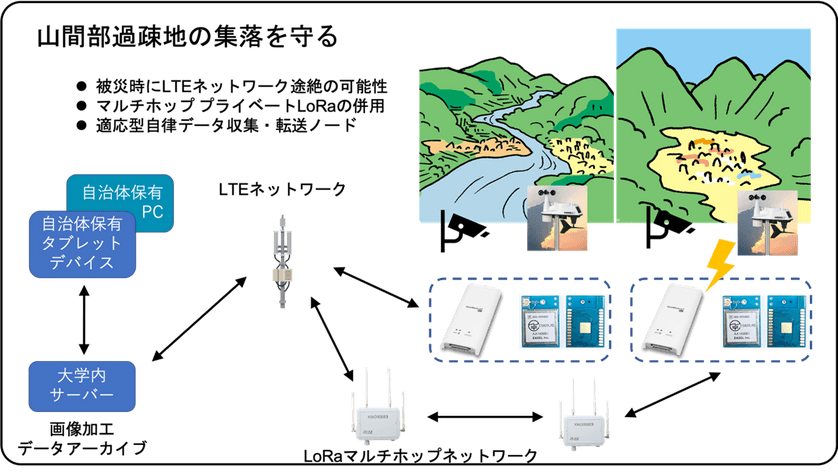

課題としては、モバイルネットワークの活用はコストダウンに有効ですが、モバイル網自体が土砂崩れなどで遮断される恐れがあります。川上村は険しい山岳地帯にあり、沢沿いに走る国道から曲がりくねる細い林道を経て集落が点在しています。この地形からLTEネットワークも途中の林道では圏外になることが多く、また長距離伝搬が可能なLoRaでも1ホップでは集落からインフラが整う国道沿いまで無線接続できず、マルチホップ通信の機能が必要となります。しかし、LoRaは元来マルチホップ伝送を想定した方式ではなく、省電力性を維持したままマルチホップ伝送を行うには多くの工夫が必要でした。また、災害発生時の山岳集落では通信回線断に加えて停電も併せて発生するため、観測拠点は停電時でも最大48時間程度にわたり稼働できなければいけません。

こうした課題に対応するため、プライベートLoRa方式による広域ネットワークを試作し、迂回設定やトラフィック量を自律的に選択する安価な気象情報収集・遠隔地観測用エッジノードを開発しました。構築したプライベートネットワークは、乾電池のみで1年間程度にわたり最低限の遠隔地情報を伝達できる省電力性に優れたものになっています。

このように、本実験では気象観測データの伝送に特化して、LoRaネットワークの省電力性を生かしたままマルチホップ化を実現するとともに、自律的にLTE網との切り替えを行うエッジノードの開発を行いました。

ネットワーク構成についても教えてください。

山内氏:気象センサーから取り出したデータとカメラによる映像は、通常時はLTE網経由で大学内サーバーにデータ転送を行い、インターネット経由またはSINET-SIM装着の自治体担当者端末で閲覧可能な構成となっています。データ収集用サーバーは学内設置のプライベートクラウド上で稼働させていますが、大学の受電設備点検などに伴う計画停電においても継続してデータ採取できるよう、AWSなどのパブリッククラウドへの移行も検討しています。

今後の展望についてもお教えください。

山内氏:これまではデータ収集におけるネットワーク構成や機器について実証実験を進めてきましたが、収集したデータを村役場の方が活用しやすいように情報表示することも必要だと感じています。一般公表せずに、関係者のみで閲覧するデータについて、専用ページを作成してパスワード等の資格情報で認証するのではなく、人事異動があっても継承しやすいようなパスワードレスの認証方法について開発を進めています。また、実際に災害発生時など緊急時に現地に職員が専用端末を持って向かうことが難しい場合もあります。私用端末でアクセスできるようなシステムについても検討を重ねていきたいと思っています。

もう一つは学生への教育です。我々は大学として教育機関の役割も担っています。実験に使用する機器やWEBサイトは学生が自分たちで制作していますが、それらは、学生の卒業研究の間だけ機能するようなものではなく、数年の単位で活用できるような仕組みである必要があります。プロダクションの設計や、サイトのコーディングにおけるプログラミングや言語なども、担当した学生が卒業した後も、新しく入った学生が引き継いでいけるような単純さを意識して制作させています。

最後に、本実証実験について、当初は川上村における観光資源のPRを一緒に進めることが中心でしたが、今では防災・減災のためのインフラ構築も担うようになってきました。そこには地域やそこで暮らす方への責任感が伴ってきます。大学として、自分たちのもっている技術を社会に役立てるという意味でも、そこから目を背けることはできません。学生にも、情報インフラに携わる以上は、成果が出ないからや面白くないから辞めるというような中途半端な気持ちではなく、とことん向き合っていくんだという姿勢で学んでほしいと思っています。