アルマ望遠鏡プロジェクトとSINET

国立天文台チリ観測所では、北米及び欧州諸国と協力して「アルマ望遠鏡プロジェクト」を展開しています。

その概要とSINETが果たしている役割について、お話を伺いました。

国立天文台チリ観測所では、北米及び欧州諸国と協力して「アルマ望遠鏡プロジェクト」を展開しています。

その概要とSINETが果たしている役割について、お話を伺いました。

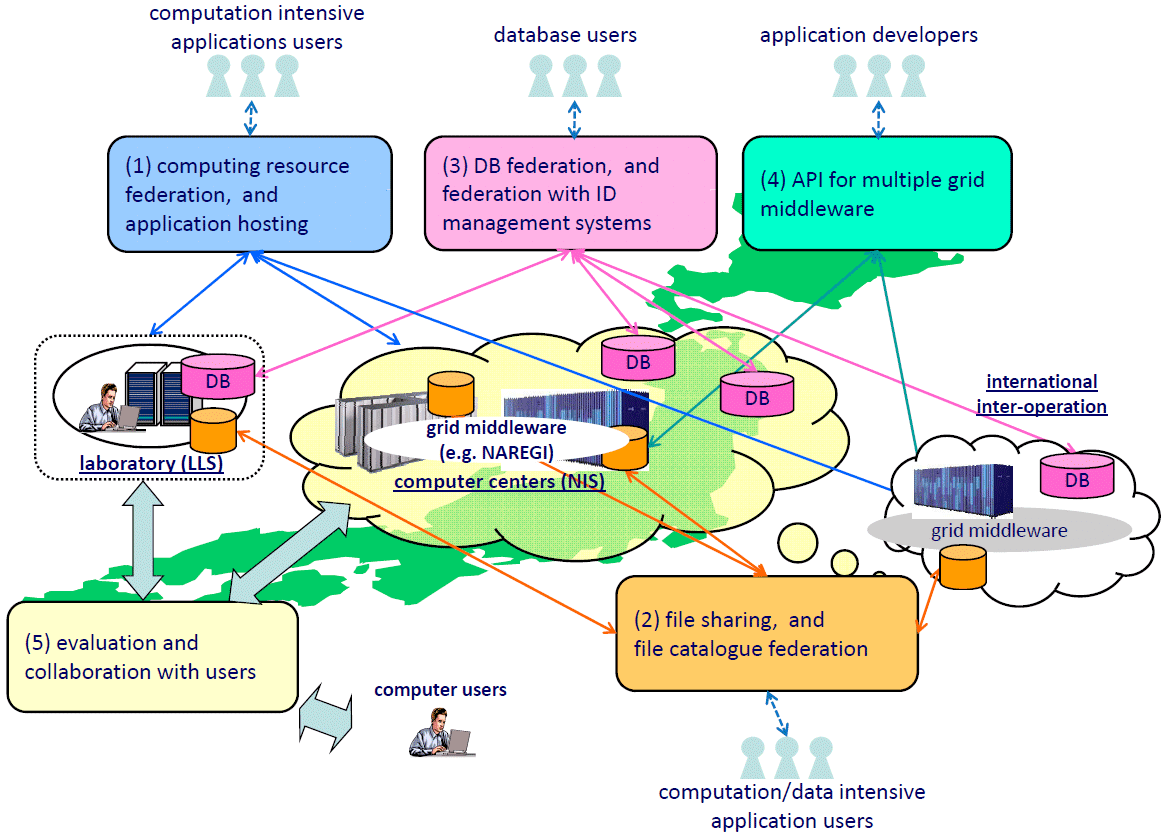

東京工業大学 学術国際情報センターでは、NIIをはじめとする8機関・大学と共同で研究コミュニティ形成のための資源連携技術に関する研究「RENKEIプロジェクト」を進めています。

今回はそのサブテーマの一つである「RENKEI POP」とSINET3の関わりについて、お話を伺いました。

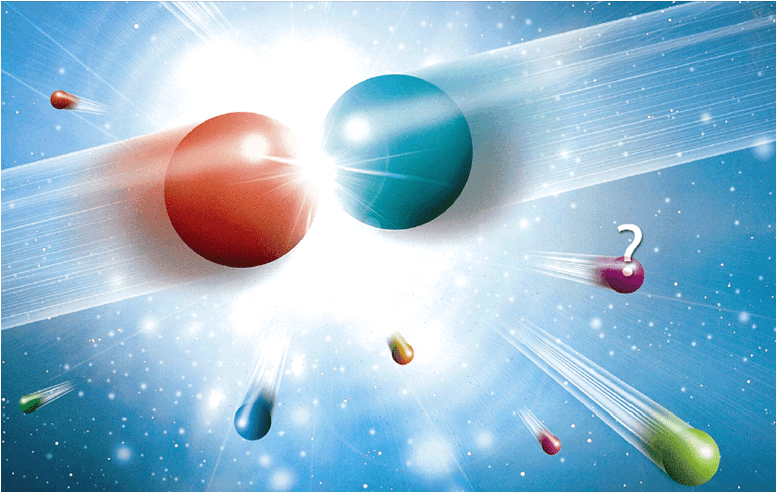

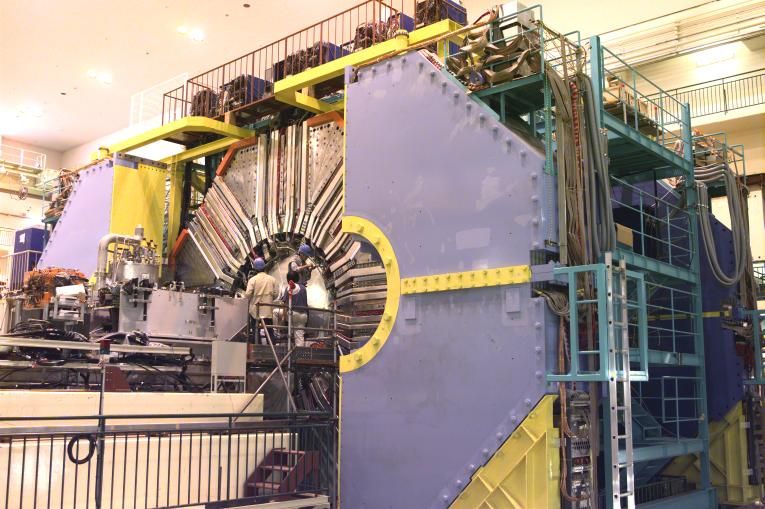

大阪大学 核物理研究センター 核物理実験研究部門では、レーザー電子光を用いてハドロンの性質を研究するLEPS実験を推進しています。

その概要とSINETが果たす役割について、お話を伺いました。

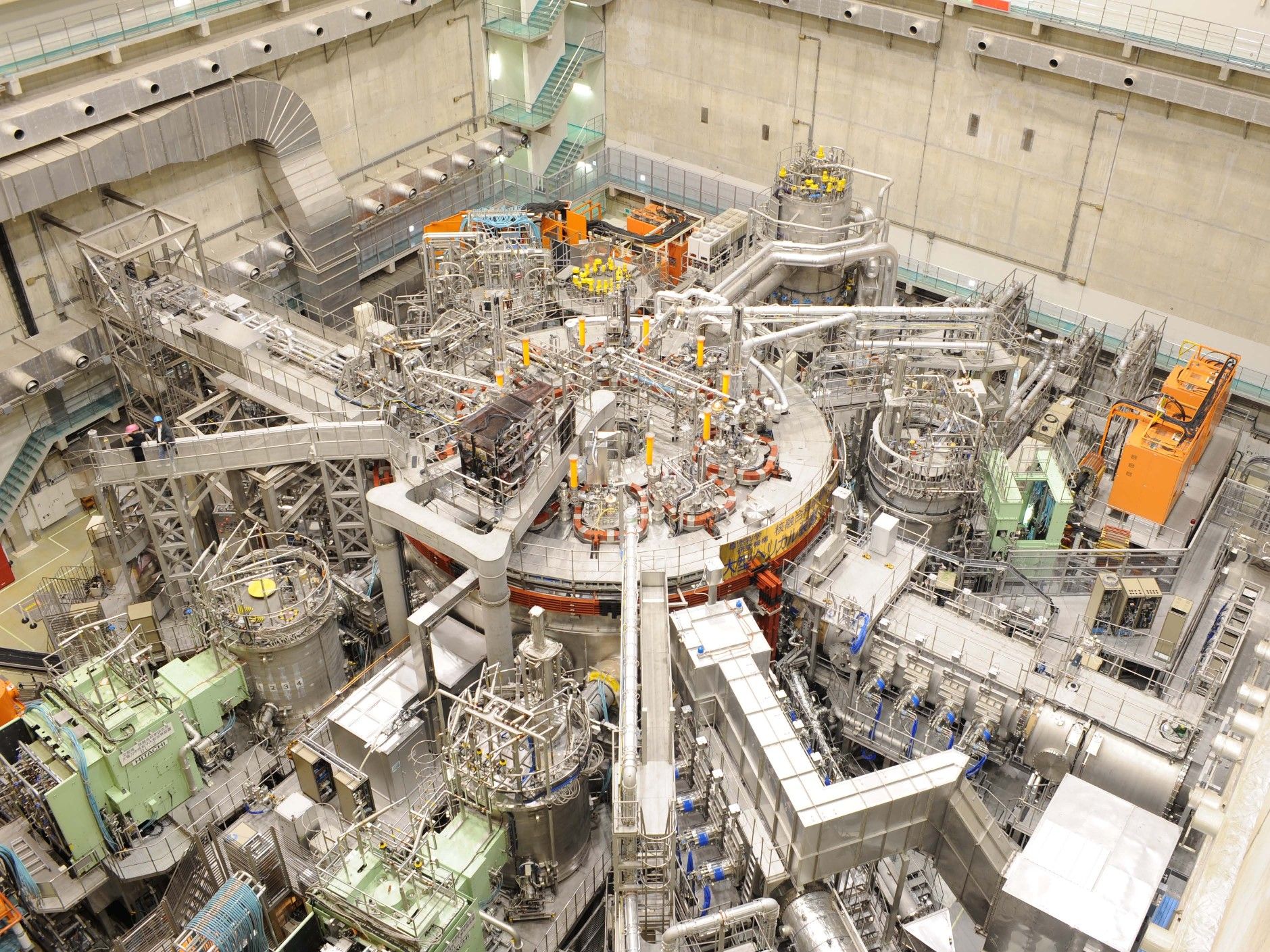

核融合科学研究所では、ネットワークの活用によって、国内の核融合実験・研究環境の統合化を図る「核融合バーチャルラボラトリ構想」を推進し、2008年6月には、九州大学・QUEST装置との間で遠隔データ収集・配信を開始するなど、様々な取り組みを行っています。

SINETが果たす役割と今後のビジョンについて伺いました。

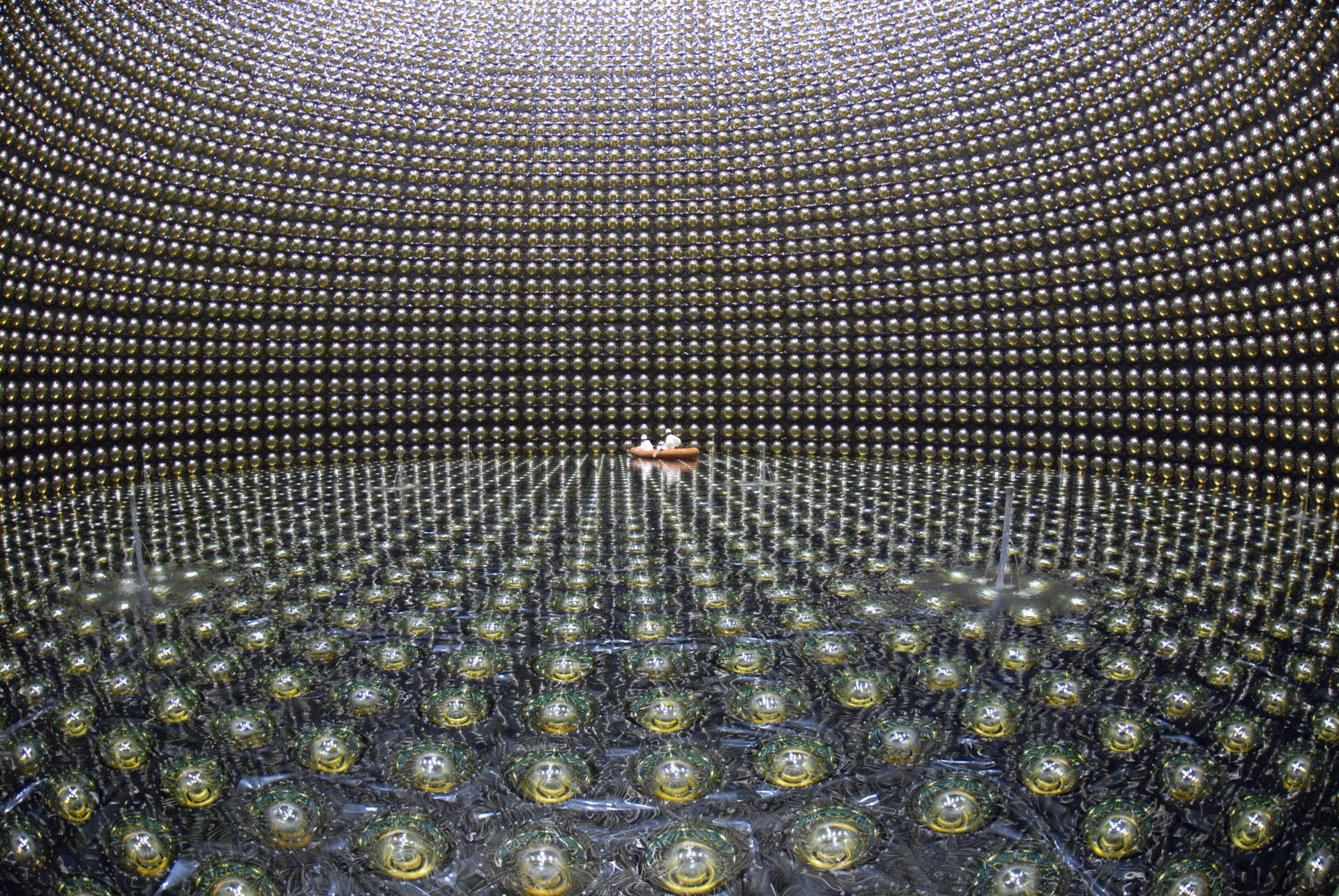

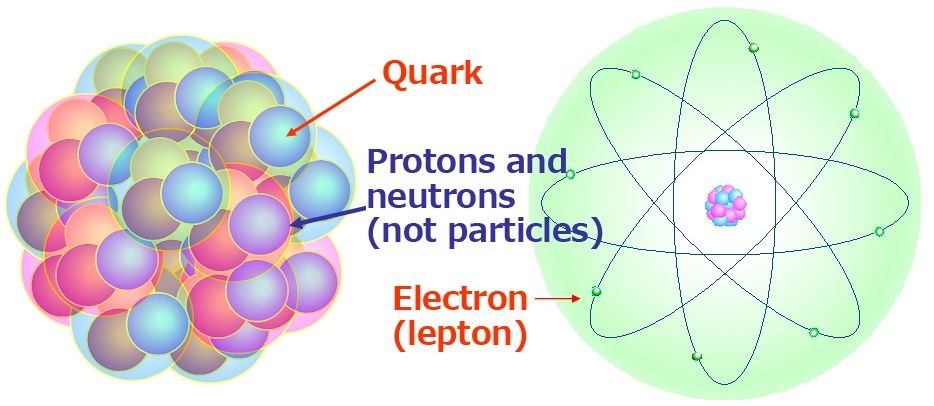

2008年のノーベル物理学賞を受賞される理由となった「小林・益川理論」。その検証に大きく貢献したのが、KEKで行われている「Belle実験」でした。

Belle実験の概要とSINETが果たした役割について伺いました。

筑波大学 計算科学研究センターは、計算科学の発展に貢献する全国共同利用施設として、2004年に設置された施設です。

今回は素粒子物理研究のために構築された データグリッド「JLDG」とSINETの役割について、お話を伺いました。