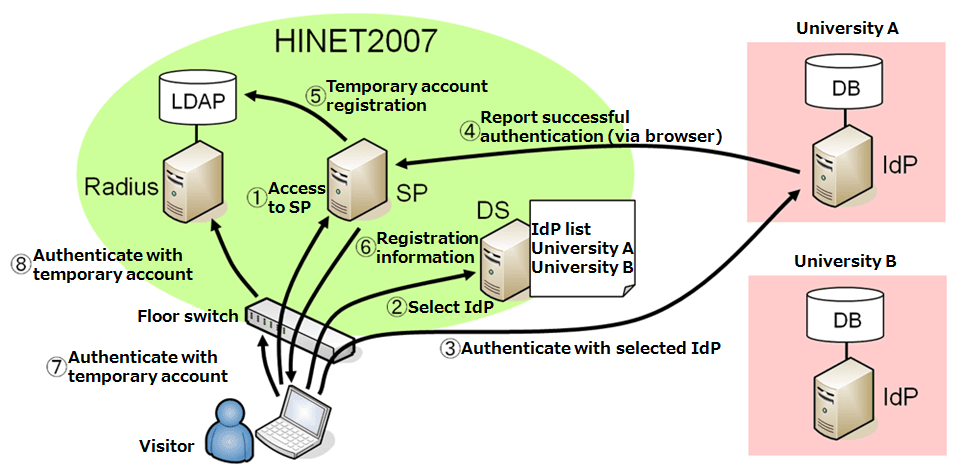

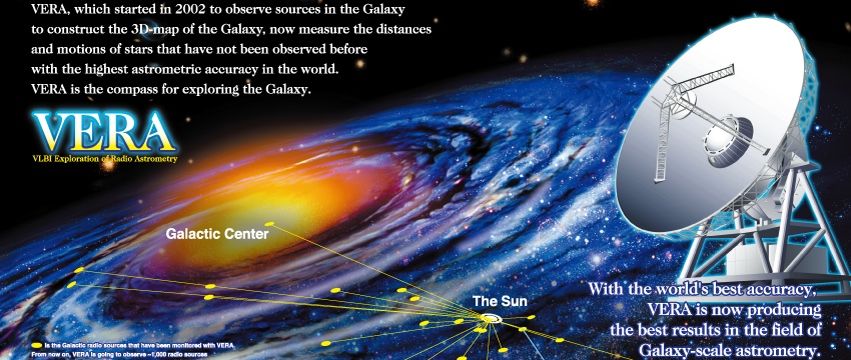

キャンパスネットワーク(HINET2007)におけるWeb認証システムの構築・運用

広島大学・情報メディア教育研究センターでは、同大学のキャンパスネットワーク「HINET2007」において、UPKIイニシアティブのサーバ証明書を利用したWeb認証システムを構築・運用しています。

その狙いと成果について、お話を伺いました。

広島大学・情報メディア教育研究センターでは、同大学のキャンパスネットワーク「HINET2007」において、UPKIイニシアティブのサーバ証明書を利用したWeb認証システムを構築・運用しています。

その狙いと成果について、お話を伺いました。

海洋研究開発機構では、世界でもトップレベルの性能を誇るスパコン「地球シミュレータ」を利用して、様々な研究や事業を展開しています。

その概要とSINETが果たす役割について、お話を伺いました。

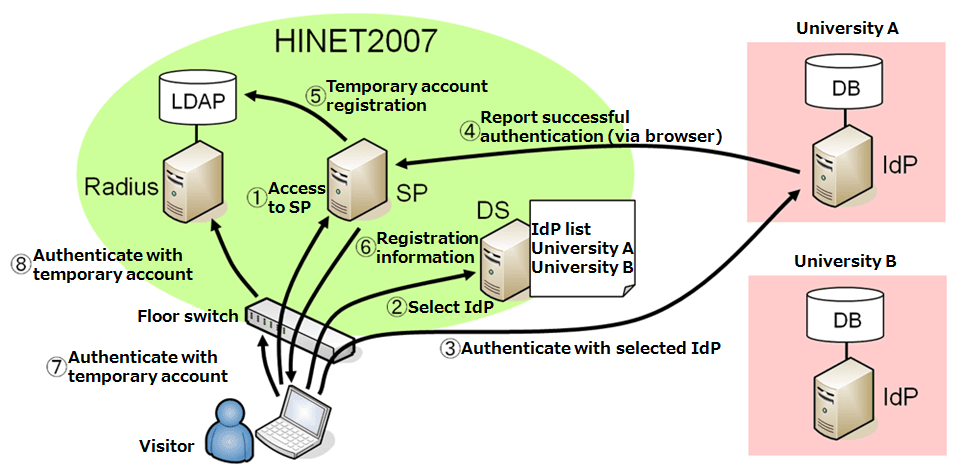

統計数理研究所では、統計科学に関する最先端研究や、様々な分野の研究者との共同研究を幅広く展開しています。

同研究所におけるネットワーク活用について、お話を伺いました。

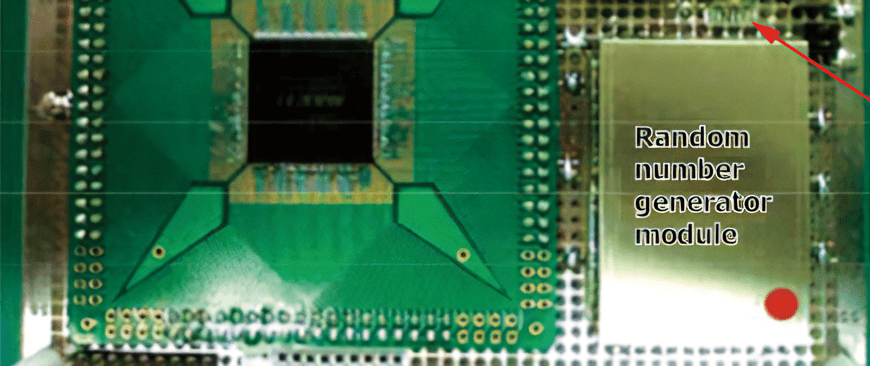

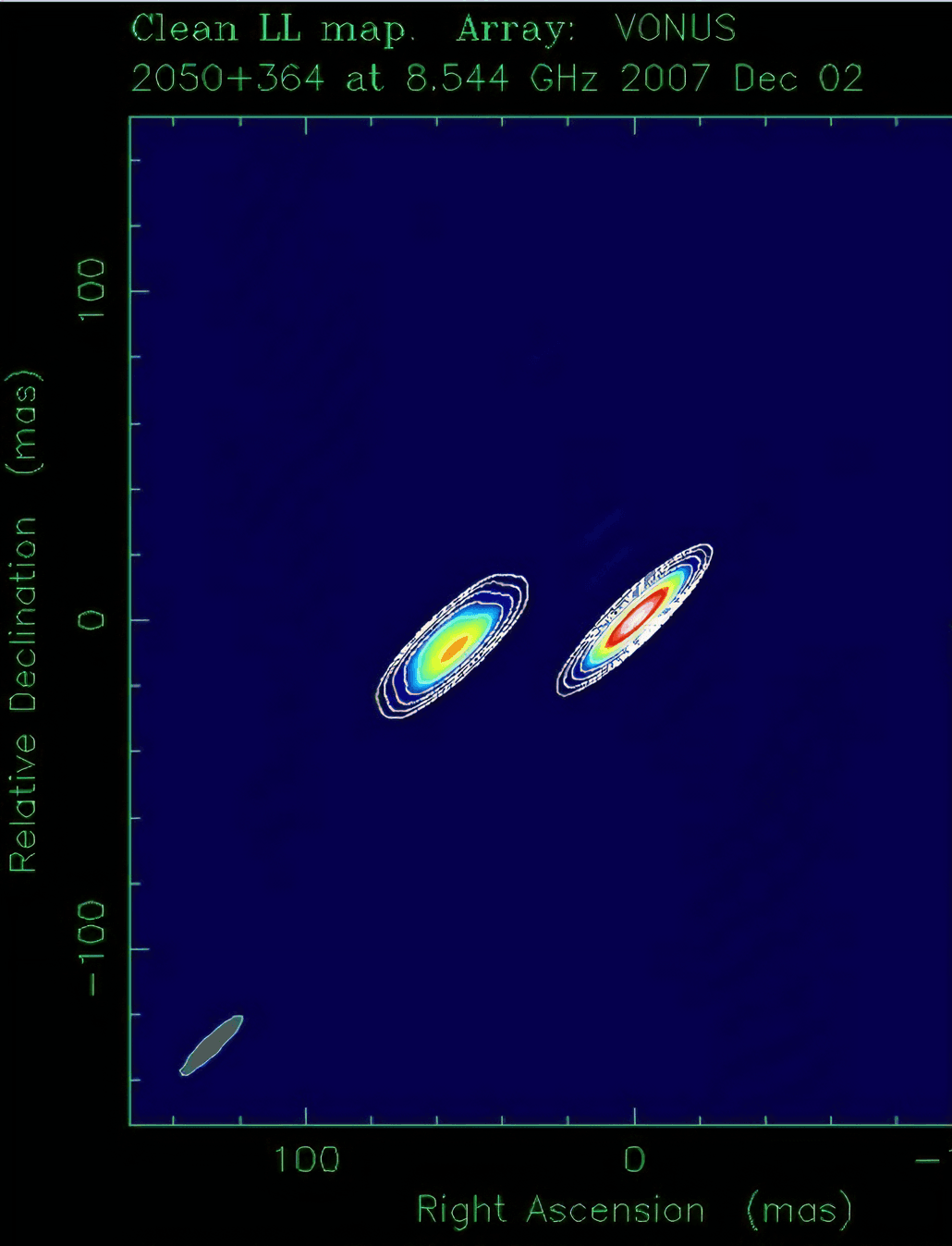

鹿児島大学 理学部では、国立天文台と共同で、銀河系の3次元立体地図を作る「VERA」プロジェクトを推進中です。

今回は、VERAにおけるSINET3の活用について、お話を伺いました。

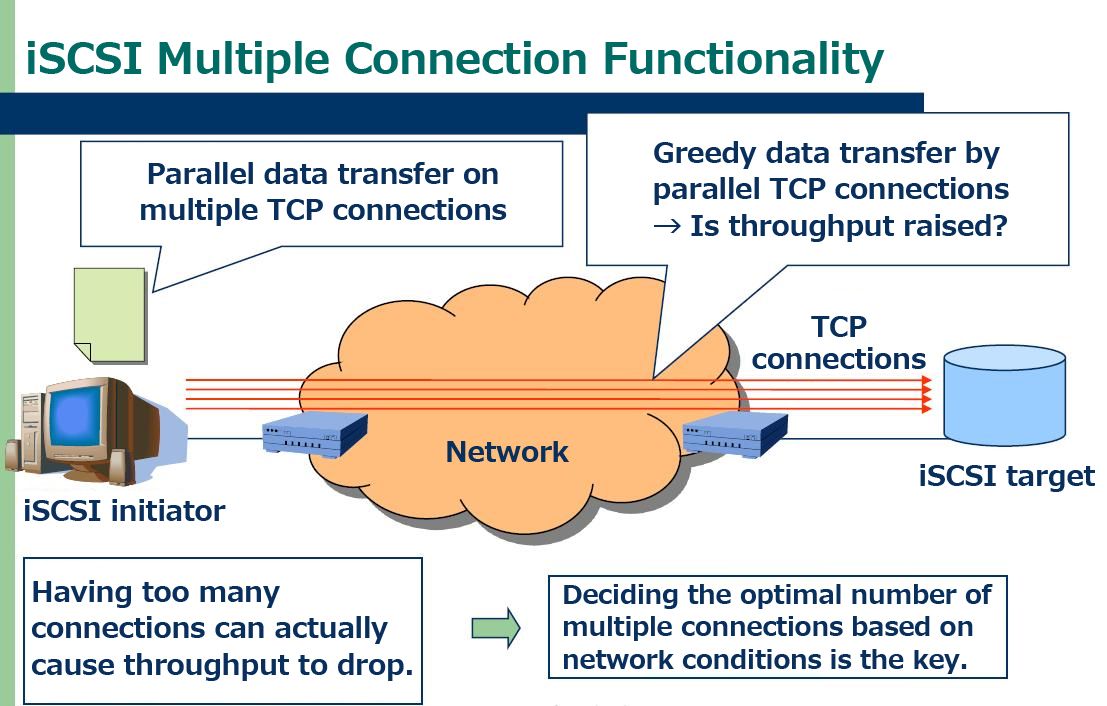

大阪大学 大学院 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻 情報流通プラットフォーム講座では、ネットワークを利用した大量データ伝送の研究を行っています。

今回はSINET3のL1オンデマンドサービスを利用して実施したiSCSI-APTの性能評価について、話を伺いました。

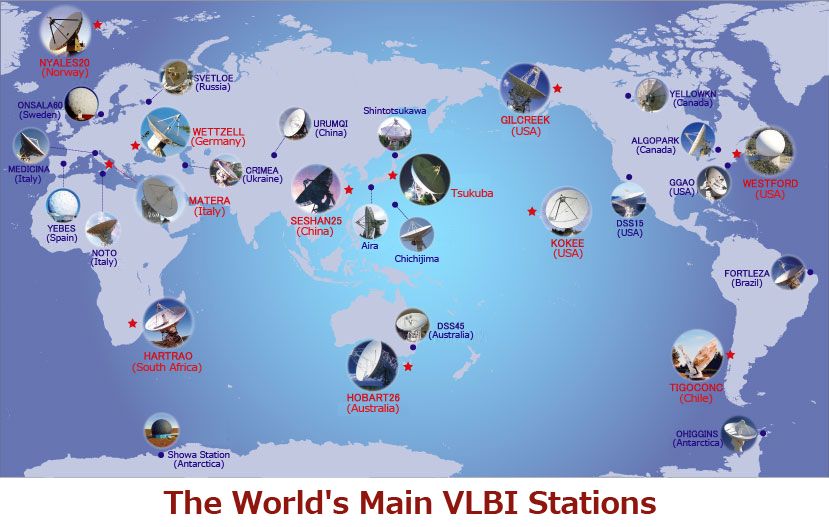

国土交通省 国土地理院では、VLBIによって取得される大容量観測データの国際共有にSINET3を活用しています。

測地VLBIにおけるネットワーク重要性と現在の事業活動について、国土交通省 国土地理院 測地部 宇宙測地課 超長基線係長 栗原 忍氏にお話を伺いました。

(インタビュー実施: 2009年7月9日)

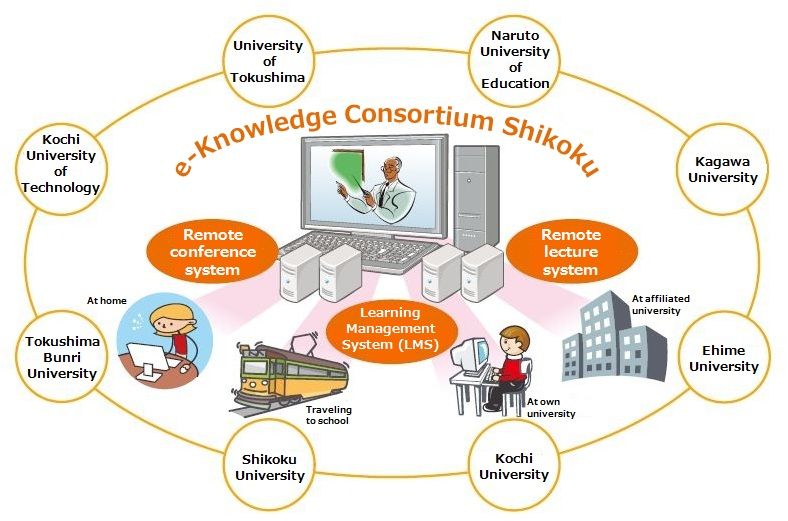

香川大学では、四国内8大学と共同で「e-Knowledgeコンソーシアム四国」を設立し、戦略的大学連携支援事業「『四国の知』の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成」を展開中です。

その狙いと現在の状況について、お話を伺いました。

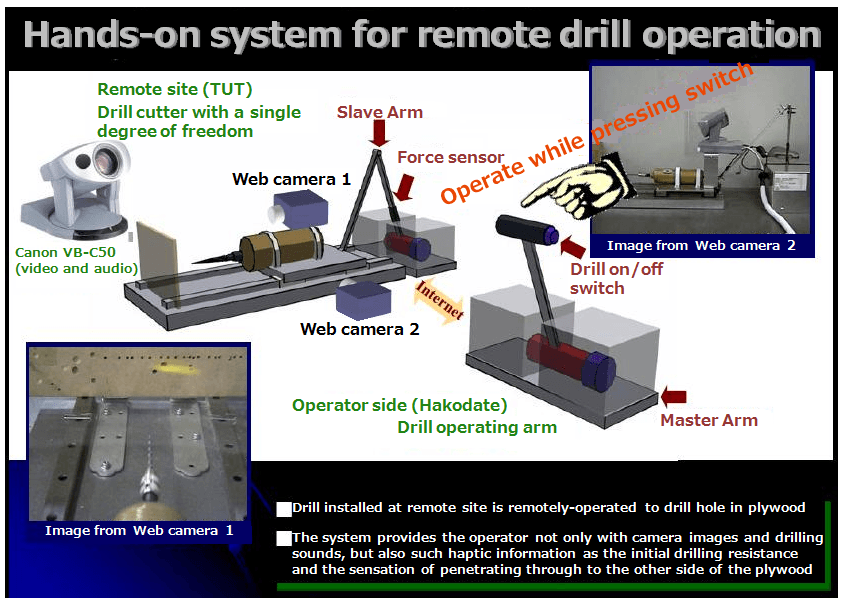

豊橋技術科学大学では、高専連携教育研究プロジェクトとして、高専-技科大間における遠隔制御の研究ネットワーク構築と試験運用・実験を実施しています。

2008年には、その一環として、SINET3のQoSサービスを用いた触覚フィードバックを含む遠隔制御システムを、函館高専と共同で構築しました。

その概要と成果について、お話を伺いました。

国立天文台 水沢VERA観測所 光結合VLBI推進室では、国内のVLBI観測局を光回線で結んだ高感度観測ネットワークを運用しています。

これまでの取り組みと、新たに活用を開始したSINET3 L1オンデマンドサービスの効果について伺いました。

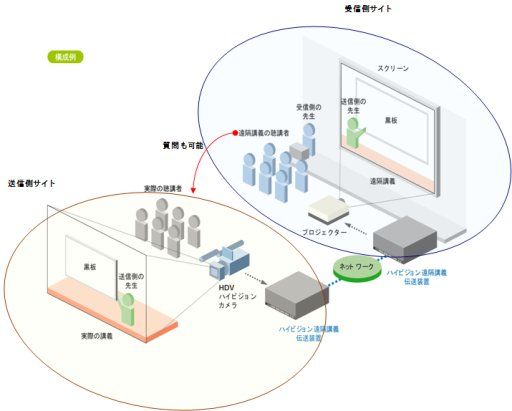

横浜国立大学 情報基盤センターでは、横浜市立大学との医工連携プロジェクトの一環として、横浜国立大学大学院環境情報研究院・横浜市立大学大学院医学研究科間を結んでハイビジョン双方向遠隔授業を実施しています。

このプロジェクトの概要と成果、並びに現在推進中のIPv6活用について、環境情報研究院教授 有澤 博氏と情報基盤センター准教授 徐 浩源氏にお話を伺いました。