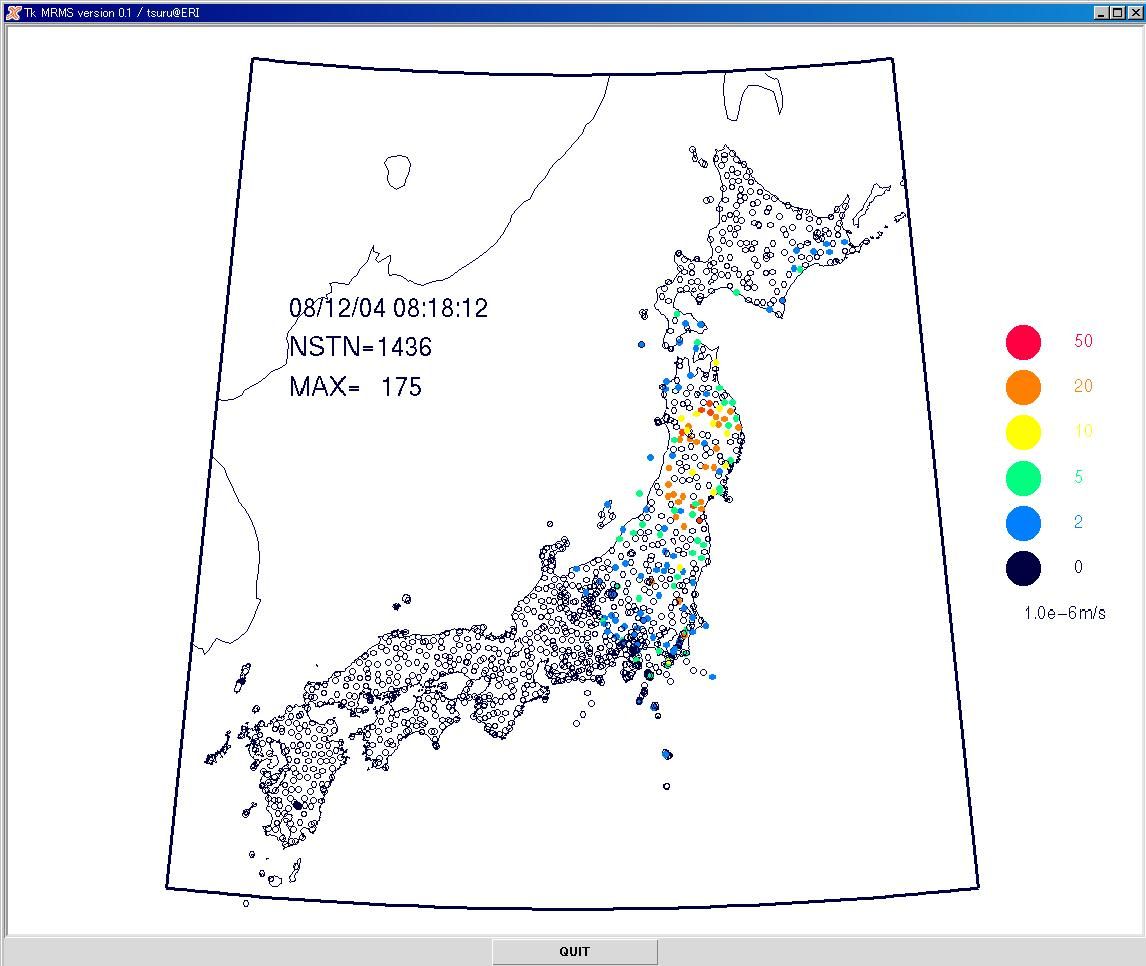

全国地震観測データ流通ネットワーク「JDXnet」の構築・運用

東京大学 地震研究所では、全国の国立大学や気象庁、防災科研、海洋研究開発機構などと共同で、全国地震観測データ流通ネットワーク「JDXnet」の構築・運用を行っています。

このネットワークが持つ意義とSINETの役割について、お話を伺いました。

東京大学 地震研究所では、全国の国立大学や気象庁、防災科研、海洋研究開発機構などと共同で、全国地震観測データ流通ネットワーク「JDXnet」の構築・運用を行っています。

このネットワークが持つ意義とSINETの役割について、お話を伺いました。

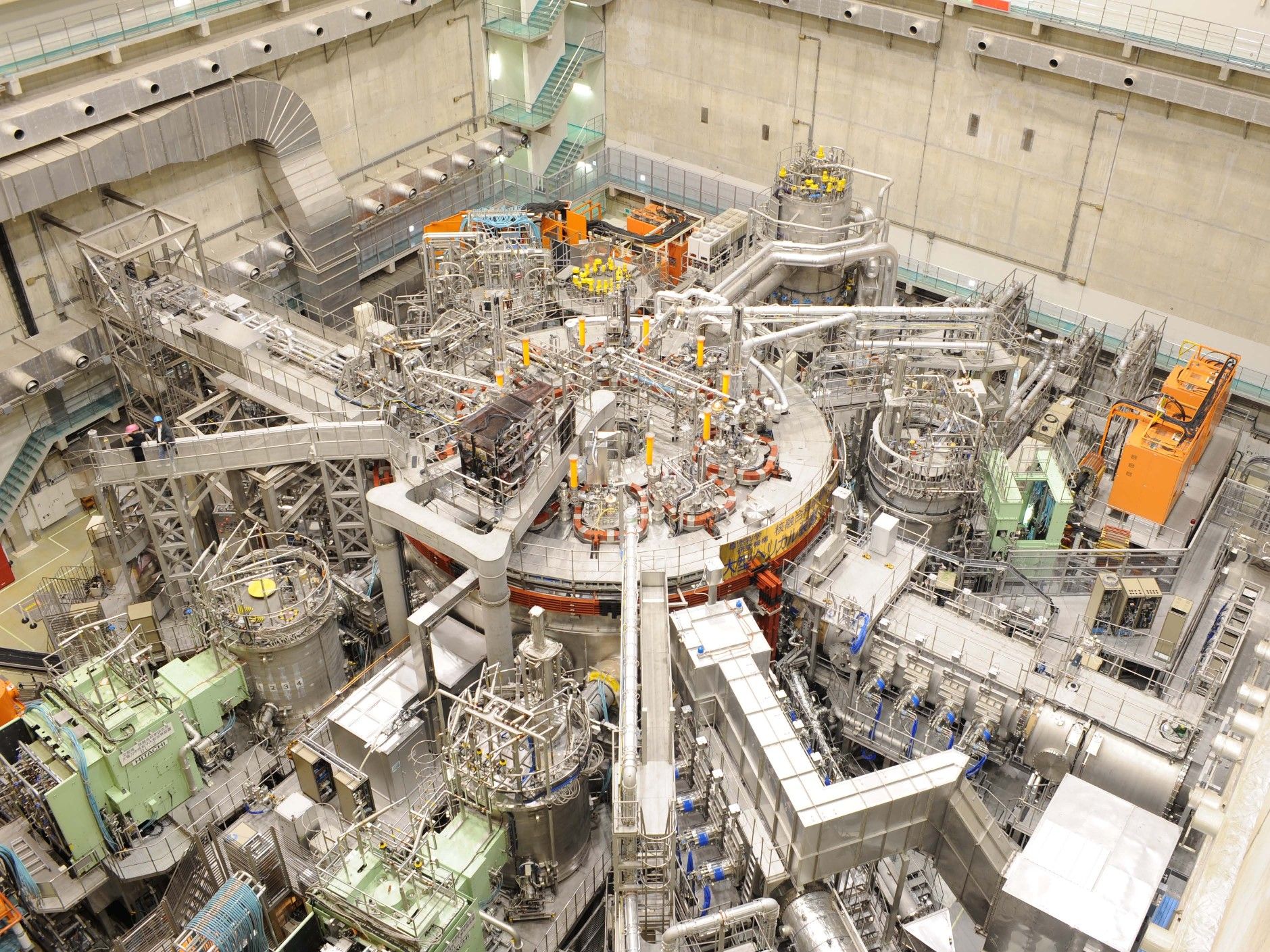

核融合科学研究所では、ネットワークの活用によって、国内の核融合実験・研究環境の統合化を図る「核融合バーチャルラボラトリ構想」を推進し、2008年6月には、九州大学・QUEST装置との間で遠隔データ収集・配信を開始するなど、様々な取り組みを行っています。

SINETが果たす役割と今後のビジョンについて伺いました。

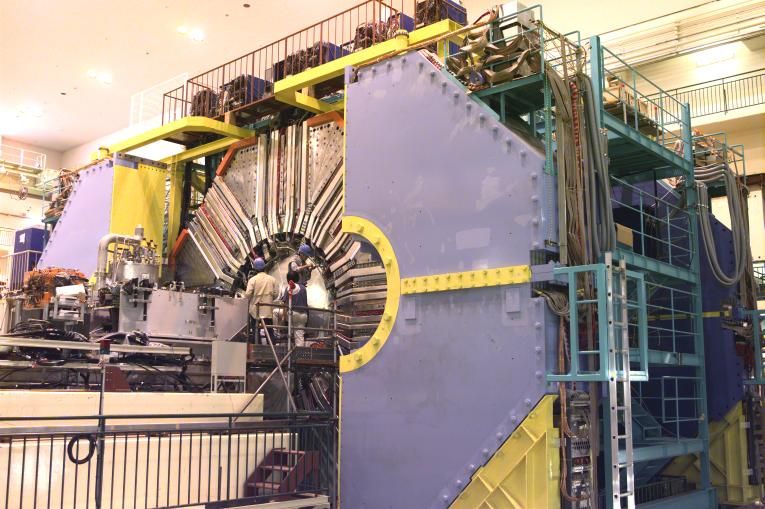

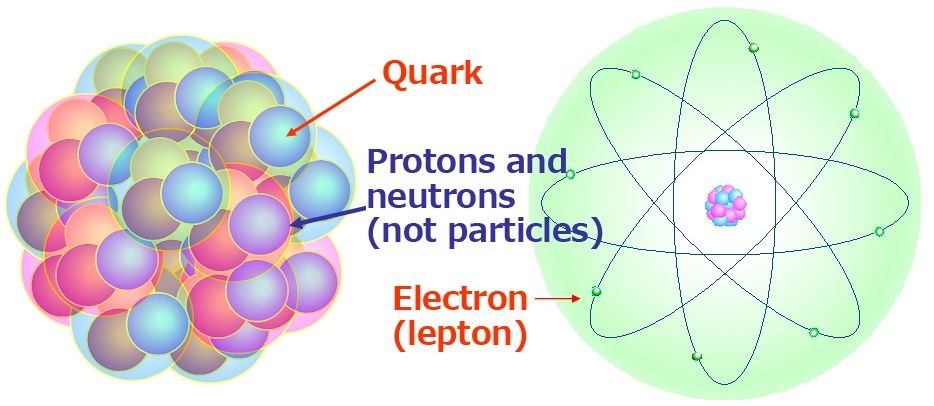

2008年のノーベル物理学賞を受賞される理由となった「小林・益川理論」。その検証に大きく貢献したのが、KEKで行われている「Belle実験」でした。

Belle実験の概要とSINETが果たした役割について伺いました。

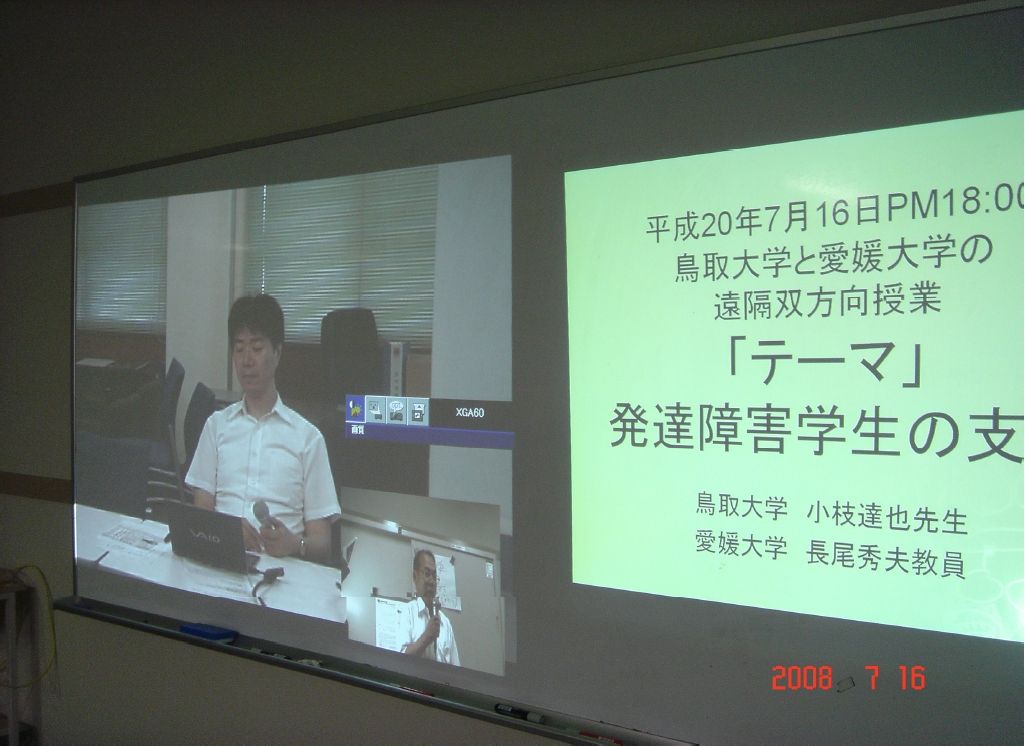

愛媛大学 教育学部 長尾研究室では、特別支援教育における双方向遠隔授業の可能性に着目。鳥取大学 地域教育学部 小枝研究室との間で実際に授業を行うなど、様々な取り組みを展開しています。

その狙いについて、お話を伺いました。

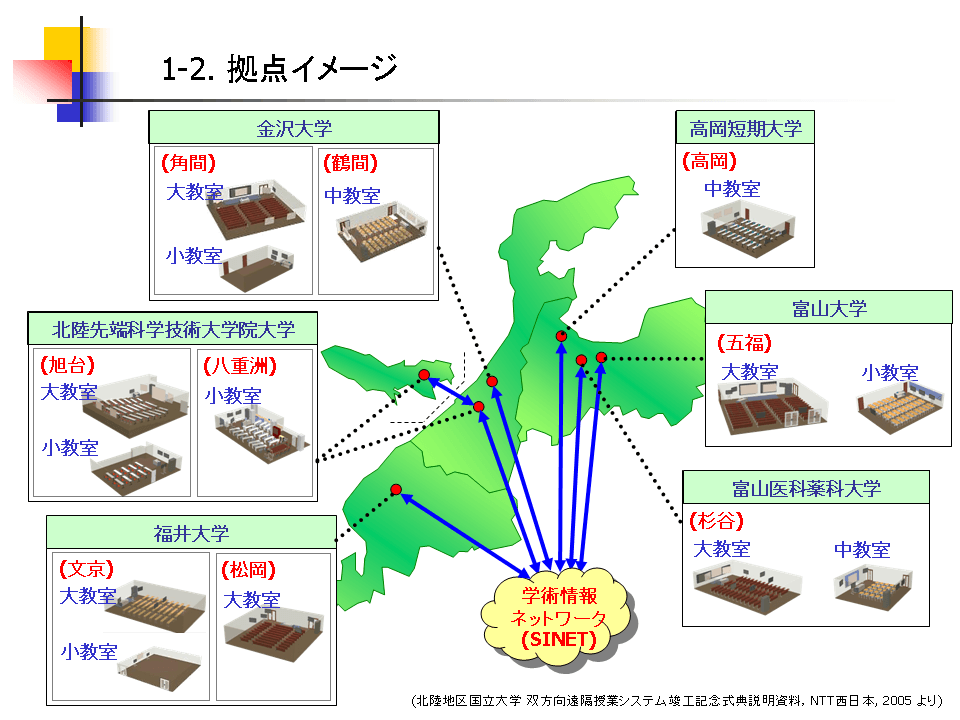

北陸三県の国立大学では、各大学間を結ぶ双方向遠隔授業システムを構築・運用しています。

このシステムの狙いと成果について、お話を伺いました。

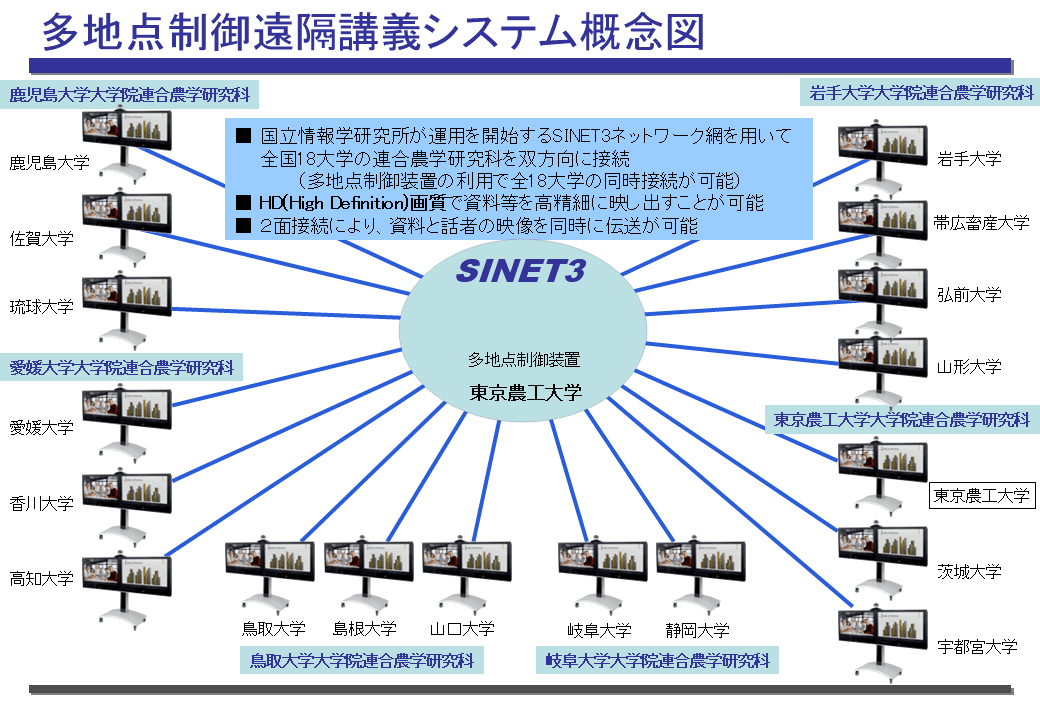

東京農工大学 総合情報メディアセンターでは、全国18の国立大学にまたがる連合農学研究科を結ぶ遠隔講義システムを、2009年2月より運用開始する予定です。

このシステムの概要と狙いについて、お話を伺いました。

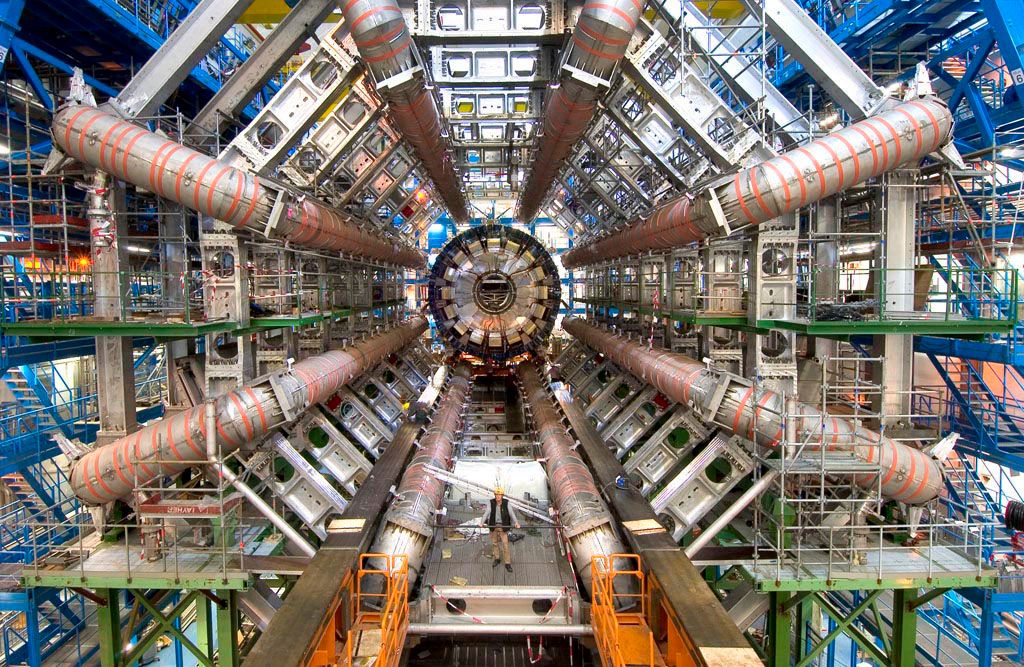

東京大学素粒子物理国際研究センターでは、欧州原子核研究機構に建設中のLHC加速器を使った実験の一つ「アトラス実験」に参画しており、解析用データの転送などにSINETの国際接続サービスを利用しています。

まもなく開始されるアトラス実験とSINETの役割について、お話を伺いました。

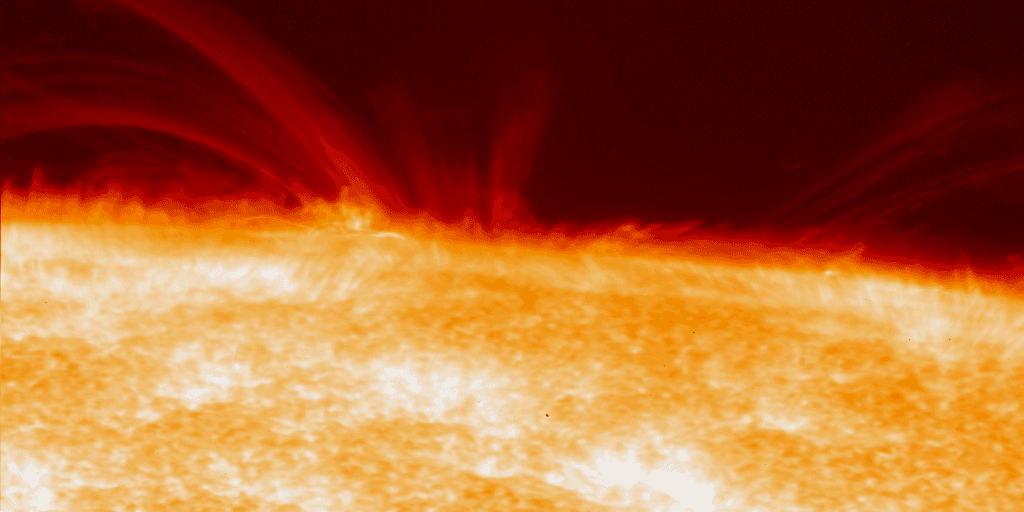

宇宙科学研究本部では、宇宙科学に関わる幅広い分野の活動を行っています。

今回は太陽観測衛星「ひので」による太陽研究とSINETの関わりについて、お話を伺いました。

筑波大学 計算科学研究センターは、計算科学の発展に貢献する全国共同利用施設として、2004年に設置された施設です。

今回は素粒子物理研究のために構築された データグリッド「JLDG」とSINETの役割について、お話を伺いました。

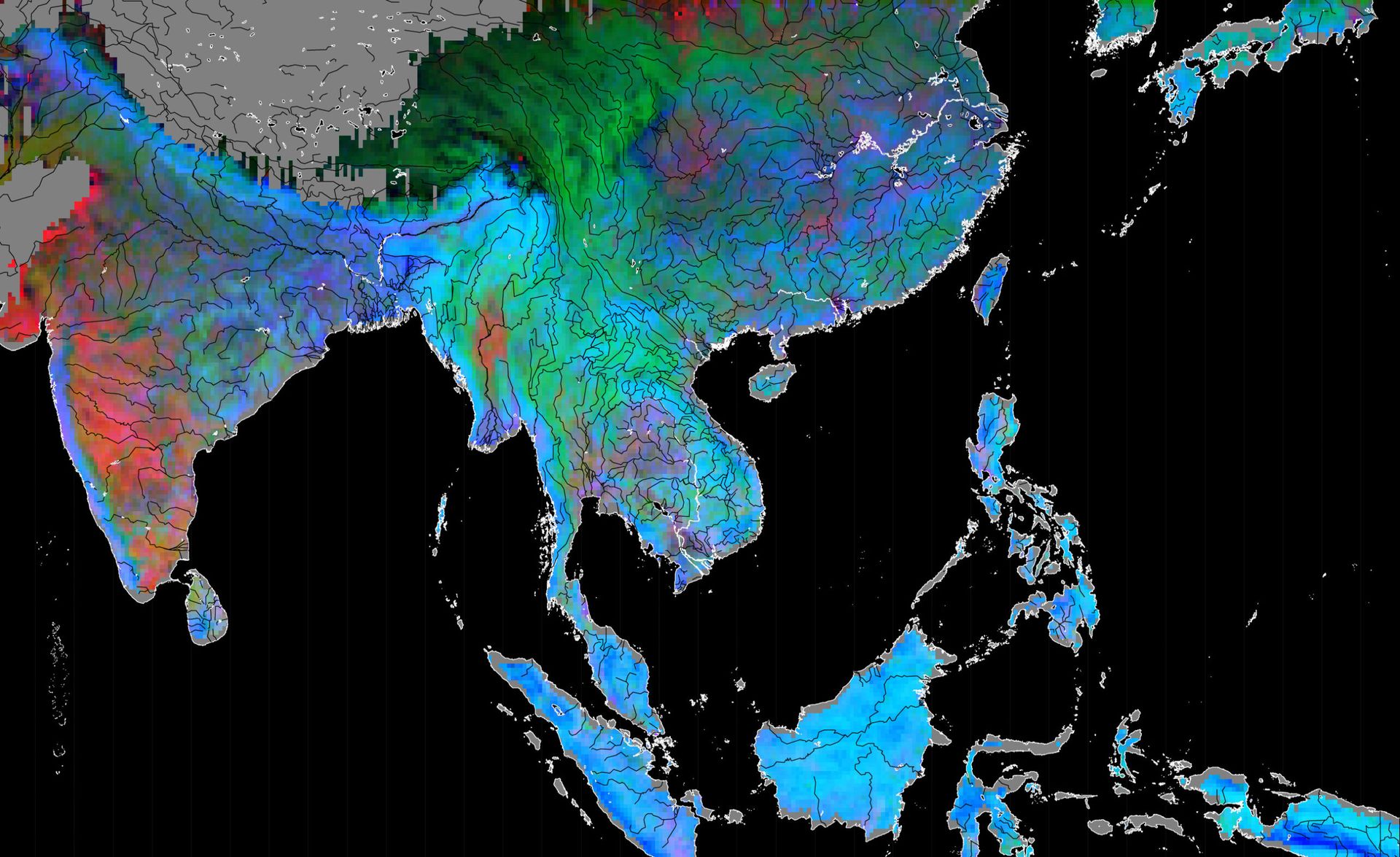

千葉大学 環境リモートセンシング研究センターは、衛星データの受信・処理・アーカイブおよびデータ配布などを行う全国共同利用施設です。

その活動内容とSINETが担う役割について、お話を伺いました。