学術ネットワークを活用した国際遠隔医療の推進

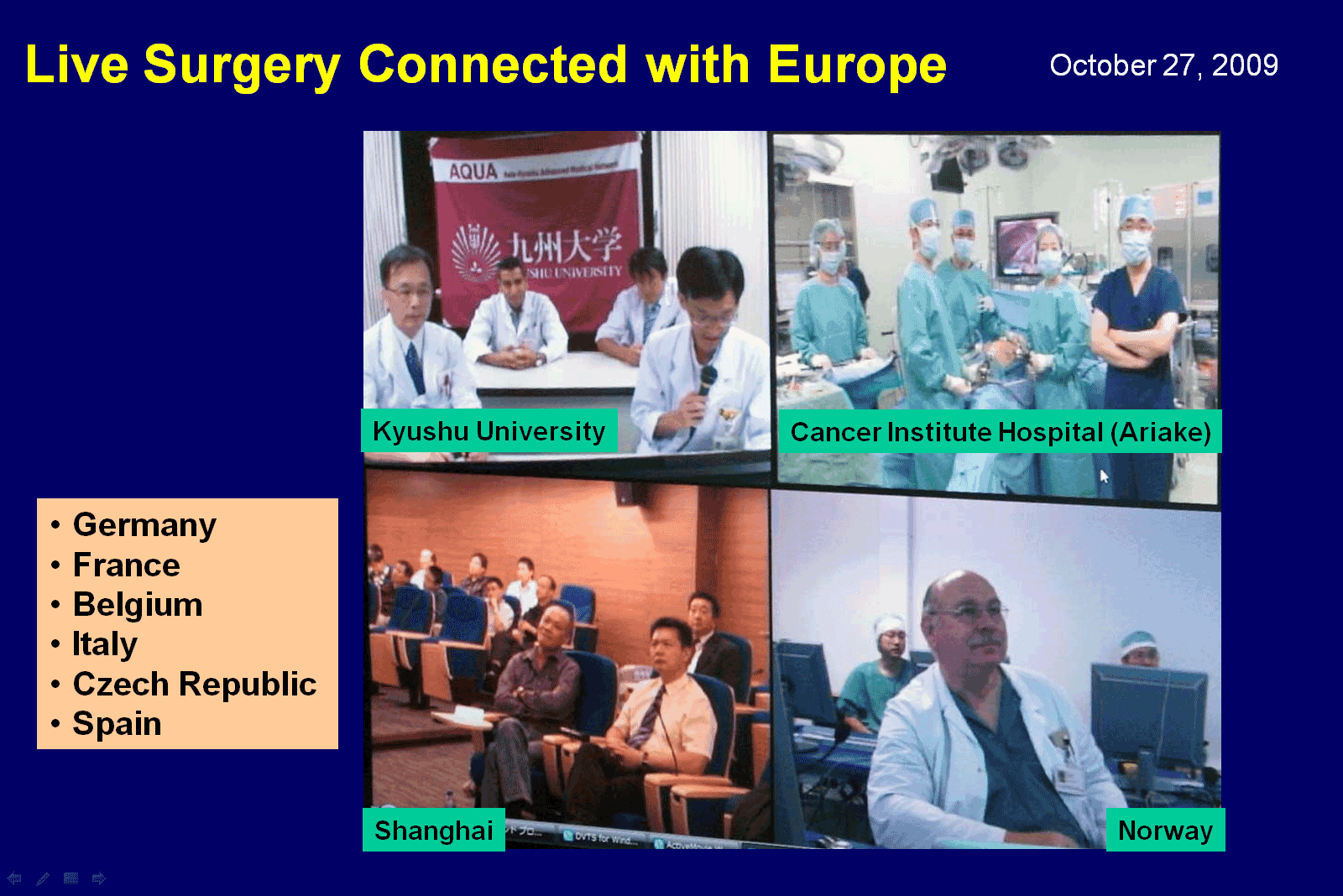

九州大学病院 アジア遠隔医療開発センターでは、学術ネットワークを活用した国際遠隔医療を推進しています。

その成果とSINETの役割について、お話を伺いました。

九州大学病院 アジア遠隔医療開発センターでは、学術ネットワークを活用した国際遠隔医療を推進しています。

その成果とSINETの役割について、お話を伺いました。

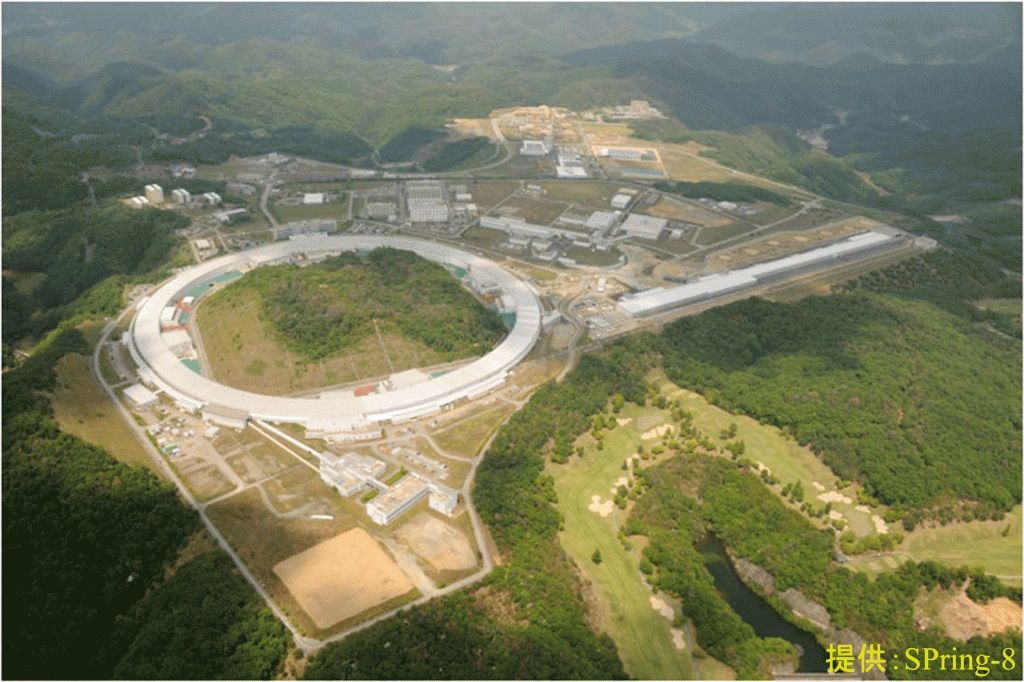

高輝度光科学研究センター(JASRI)では、世界最高レベルの放射光を発生する大規模研究施設「SPring-8」において様々な分野の先端研究を行っています。

今回はその中から、構造生物学研究におけるSINETの活用について、お話を伺いました。

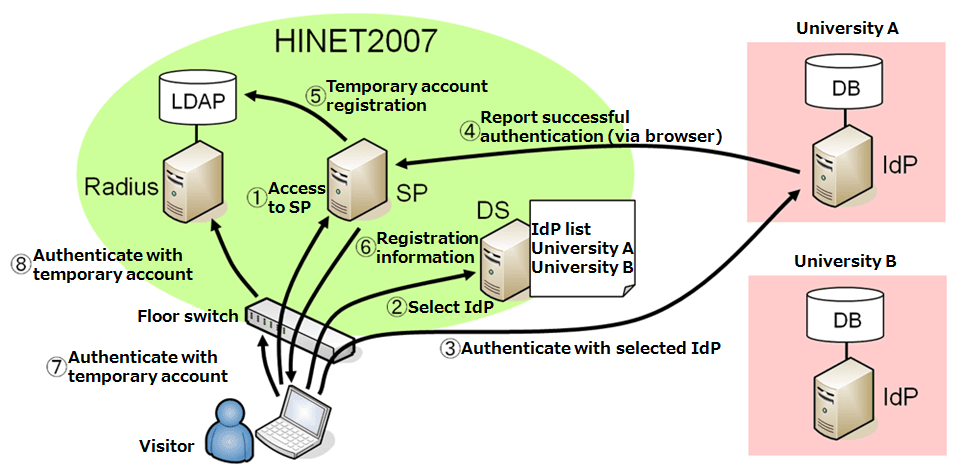

広島大学・情報メディア教育研究センターでは、同大学のキャンパスネットワーク「HINET2007」において、UPKIイニシアティブのサーバ証明書を利用したWeb認証システムを構築・運用しています。

その狙いと成果について、お話を伺いました。

海洋研究開発機構では、世界でもトップレベルの性能を誇るスパコン「地球シミュレータ」を利用して、様々な研究や事業を展開しています。

その概要とSINETが果たす役割について、お話を伺いました。

統計数理研究所では、統計科学に関する最先端研究や、様々な分野の研究者との共同研究を幅広く展開しています。

同研究所におけるネットワーク活用について、お話を伺いました。

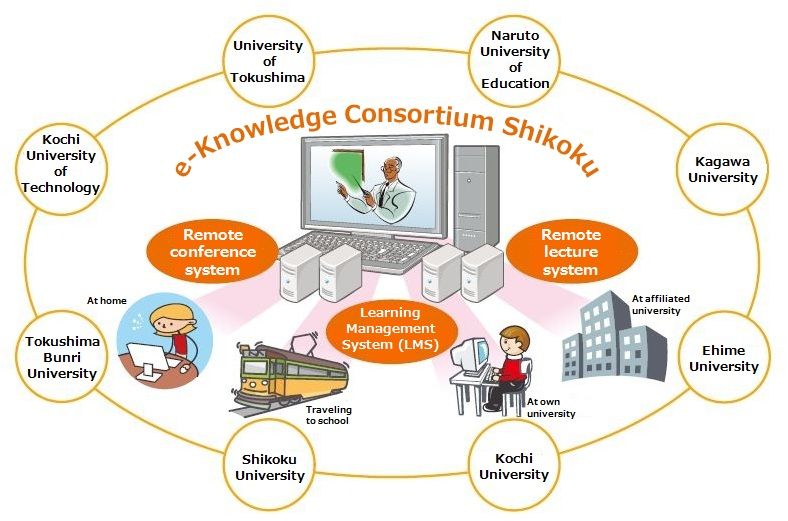

香川大学では、四国内8大学と共同で「e-Knowledgeコンソーシアム四国」を設立し、戦略的大学連携支援事業「『四国の知』の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成」を展開中です。

その狙いと現在の状況について、お話を伺いました。

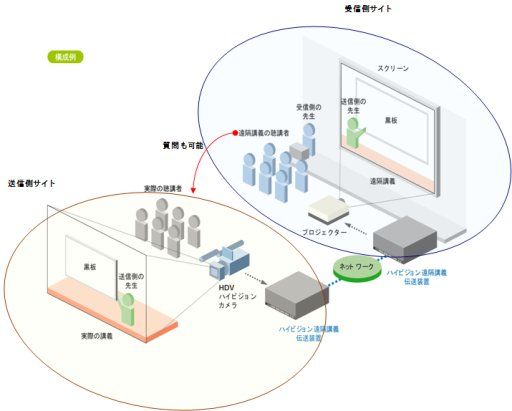

横浜国立大学 情報基盤センターでは、横浜市立大学との医工連携プロジェクトの一環として、横浜国立大学大学院環境情報研究院・横浜市立大学大学院医学研究科間を結んでハイビジョン双方向遠隔授業を実施しています。

このプロジェクトの概要と成果、並びに現在推進中のIPv6活用について、環境情報研究院教授 有澤 博氏と情報基盤センター准教授 徐 浩源氏にお話を伺いました。

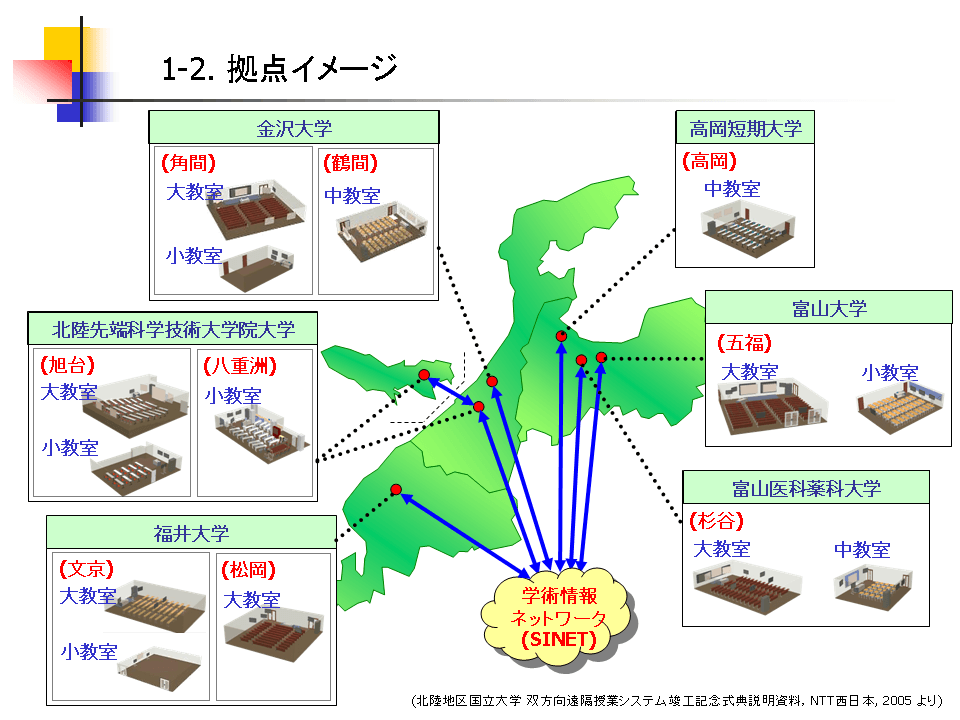

北陸三県の国立大学では、各大学間を結ぶ双方向遠隔授業システムを構築・運用しています。

このシステムの狙いと成果について、お話を伺いました。

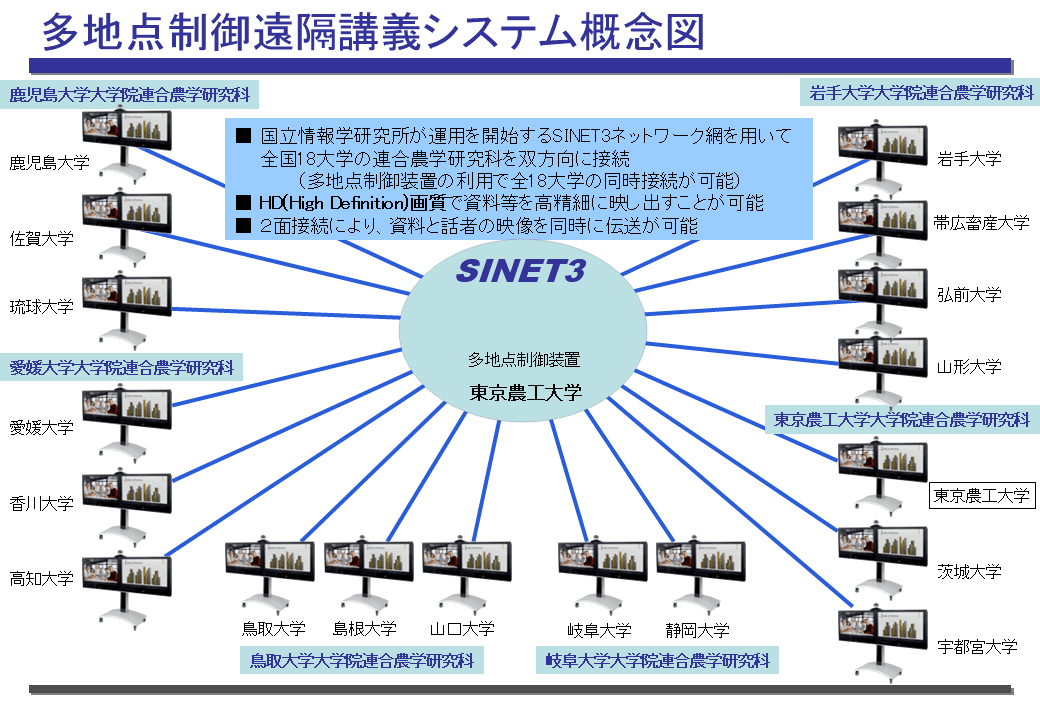

東京農工大学 総合情報メディアセンターでは、全国18の国立大学にまたがる連合農学研究科を結ぶ遠隔講義システムを、2009年2月より運用開始する予定です。

このシステムの概要と狙いについて、お話を伺いました。

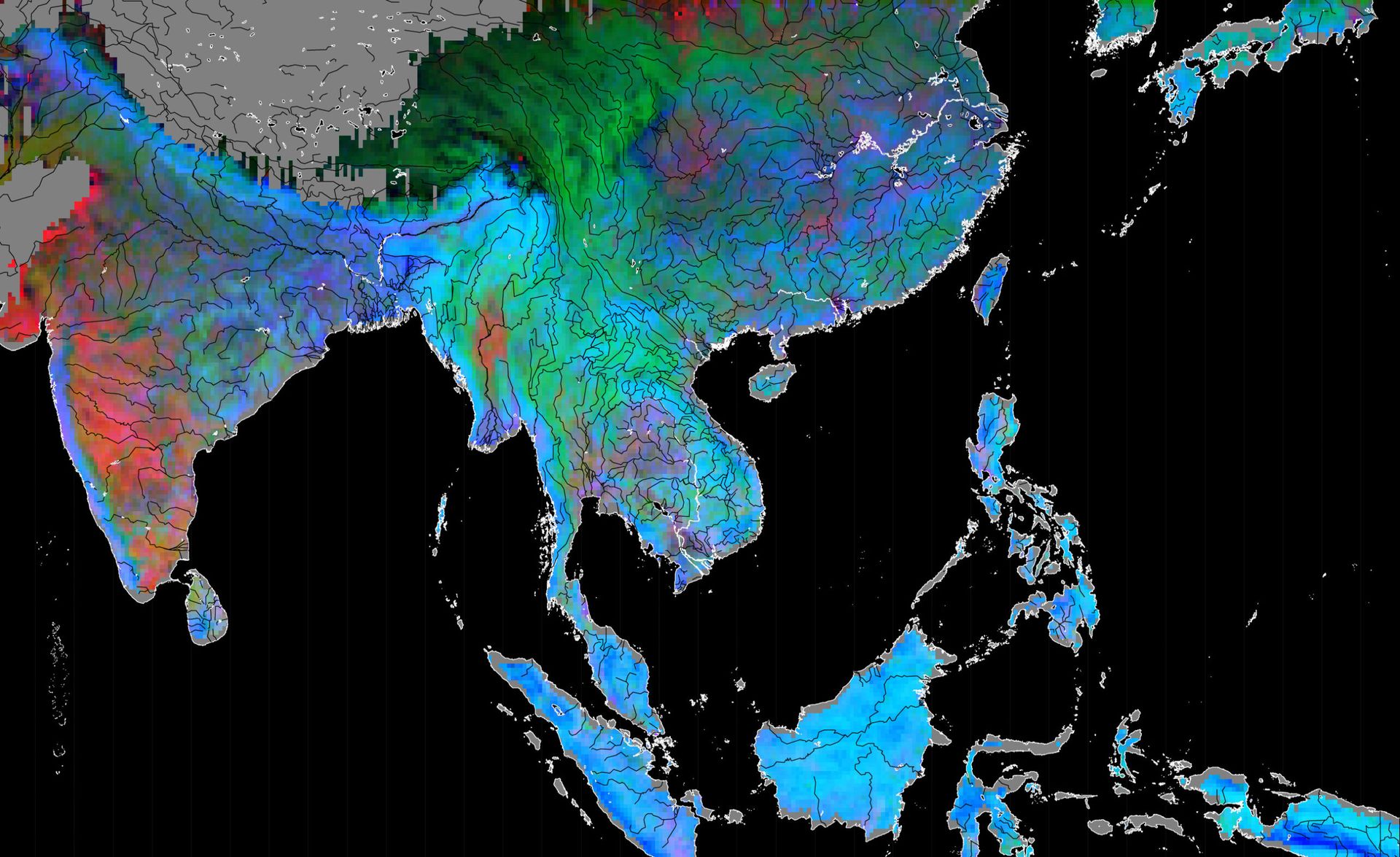

千葉大学 環境リモートセンシング研究センターは、衛星データの受信・処理・アーカイブおよびデータ配布などを行う全国共同利用施設です。

その活動内容とSINETが担う役割について、お話を伺いました。